Atmosphères

En 2011, Peter Pabst a tenu une conférence à l'Université technique de Dortmund. Dans le cadre d'une série de conférences sur les notions fondamentales de l'architecture. Il a abordé son travail de scénographe avec des étudiants, qui lui ont également posé des questions. Les questions et leurs réponses font partie de ce texte.

Décor de la pièce Nelken (Les œillets)

Je dois vous avouer que je ne sais pas faire de conférence. Je n’ai pas appris et ça ne rentre pas vraiment dans le cadre de mon travail. Je fais des choses pour qu’on les regarde, pas pour qu’on en parle. Mes conférences sont le plus souvent improvisées, et là, elles sont redoutables, parce qu’en général, les auditeurs en reviennent plus déboussolés qu’autre chose.

Ceci étant posé, je me suis demandé pourquoi vous m’aviez invité, moi en particulier. J’ai bien sûr ma petite idée, c’est parce que je suis un théâtreux et non un architecte? Les parallèles entre les deux professions pourront faire l’objet d’une discussion, car il y en a beaucoup. Sur bien des points, nous sommes collègues, mais sur d’autres, nous sommes très éloignés.

Mais revenons-en au sujet de la conférence, aux atmosphères. J’ai encore un aveu à vous faire, je n’y ai jamais réfléchi. J’en fais, j’en crée, c’est tout. Parfois, je les réussis bien, d’autres fois, pas trop. Il y a trois jours a eu lieu ma dernière première, je n’ai donc pas eu le temps d’une réflexion un tant soit peu théorique. Mais lorsque j’en ai discuté avec ma femme hier et avant-hier, j’ai senti que le sujet commençait à m’intéresser. Vous constaterez donc que je ne suis pas un expert, toutefois j’aimerais en discuter avec vous pour cerner le sujet, ce qui me paraît bien plus productif qu’une conférence, qui a de fortes chances de passer à côté du sujet.

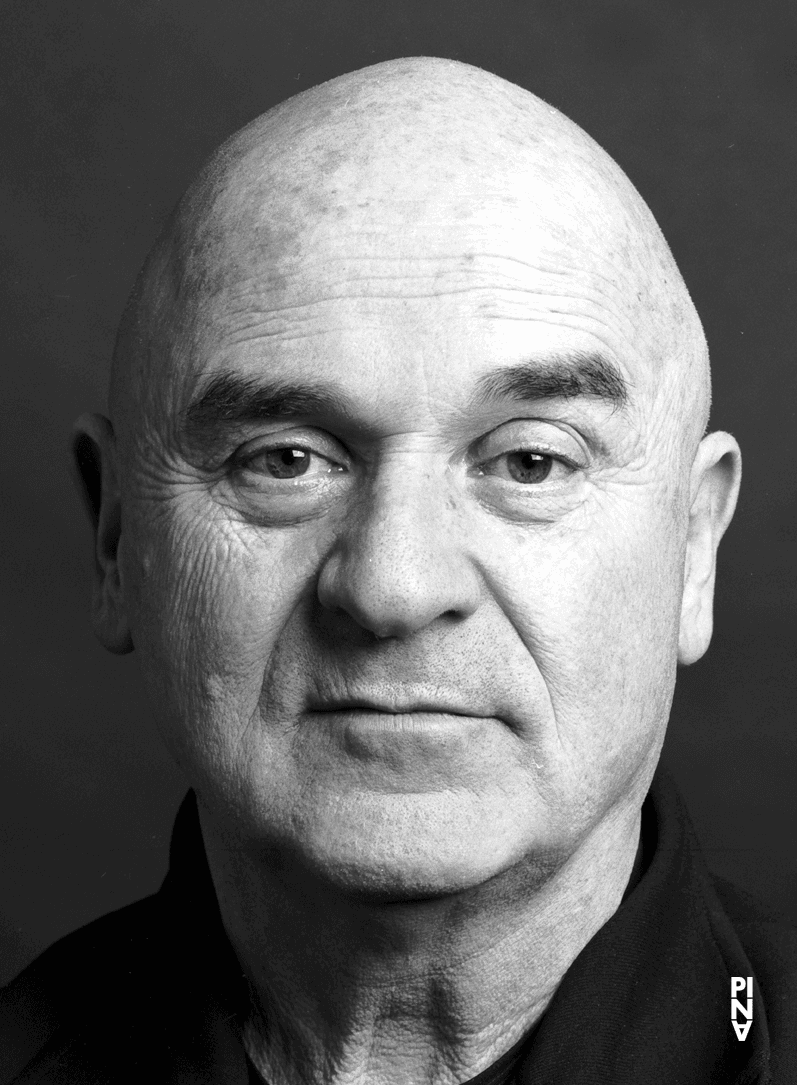

Il n’est pas exclu que ça nous mène sur des chemins de traverse, qui sont au fond peut-être plus intéressants que la question de l’atmosphère. J’aimerais sonder avec vous les similitudes entre l’architecture et la scénographie, ce qui sépare les deux disciplines, découvrir les points de friction. Cela fera peut-être apparaître des aspects qui vous intéresser. Pour cela, j’ai apporté quelques photos de décors. Je n’ai retenu que des décors réalisés en collaboration avec une compagnie de danse de la région, avec laquelle je travaille depuis 30 ans déjà ! Il s’agit de la compagnie du Tanztheater Wuppertal, dirigé par Pina Bausch. C’est devenu un peu ma famille. Je fais ses décors depuis un certain temps maintenant. Notre collaboration est très étroite. Il me semblait préférable de m’en tenir à cette collaboration, parce que si je me mets à parler aussi des films, des opéras ou du théâtre, le champ devient trop vaste.

Dans un premier temps, je propose qu’on regarde ensemble quelques captations, pour vous donner une idée de ce que je fais. Je me suis cantonné à des choses qui touchent plus ou moins au sujet de l’atmosphère. On trouvera bien un os à ronger ensemble.

Pour une mise en bouche, je vous montre un exemple qui va faire sourire les architectes que vous êtes. Normalement, en tant qu’architecte, on est content quand un mur qu’on a construit reste debout. Ici, c’est différent. C’est la seule création en 30 ans qui commence par un rideau de scène fermé. Le plateau est muré. Je m’étais mis en tête de mettre un mur. Pour ouvrir le rideau entièrement, il faut pouvoir renverser le mur. Je crois que ce n’est pas trop dans vos habitudes, à vous, les architectes, de faire tomber les murs.

Je vais commencer par vous présenter en quelques mots le Tanztheater Wuppertal. Il s’agit d’une bande de trente danseurs, triés sur le volet, débusqués dans le monde entier. Au vu de ce que je leur inflige, ils sont extrêmement courageux. N’importe quelle autre compagnie de ballet ou de danse m’enverrait au diable ou m’assommerait. Mais eux, avec cette compagnie-là, je peux faire des choses pareilles. Voilà comment je m’y suis pris: j’ai d’abord fait pas mal d’essais sur l’arrière-scène, j’ai fait venir du matériel, des pierres de tous types, des objets lourds, de forme et de stabilité différentes. Ensuite, je me suis mis à maçonner, autant que je savais faire, des murs de trois mètres, la hauteur de mon échelle. Puis, en prenant garde de rentrer la tête, j’ai donné un coup dedans pour voir ce qui allait se passer, en espérant qu’aucune pierre ne me tombe dessus. Peu à peu, j’ai compris à quoi il fallait faire attention si on voulait répéter la manœuvre. Parce que ce n’est pas sans danger, un mur qui tombe. C’est comme ça que j’ai découvert qu’à partir d’un mètre de hauteur, le mur était susceptible de causer de gros dégâts, et le plateau devenait impraticable. S’il venait à tomber par accident, il pourrait devenir dangereux et blesser très grièvement. Évidemment, personne ne voulait risquer ça. Tout le monde s’est mis à dire qu’il était impossible de faire un mur, qu’il était hors de question de poursuivre cette idée. L’institution théâtre regorge de petits rituels, par exemple quand les gens n’ont pas envie de faire quelque chose ou qu’ils n’osent pas faire. Ils ont leur petit manège pour parvenir à leur fin. Dans ce cas, ils m’ont mis à dos les services de sécurité et de protection de la santé, pour empêcher la construction du mur. Mais j’ai tenu tête, j’ai été tenace et le mur s’est finalement fait.

J’ai utilisé des parpaings provenant d’une entreprise locale. Ils sont fabriqués avec des proportions de ciment plus élevées, pour qu’ils soient plus durs et résistent mieux lors de la chute. Les pierres n’étaient pas censées se briser.

Vous voyez que le plateau est jonché d’objets, entre autres de pierres provenant du mur effondré. Les techniciens n’ont pas grand-chose à faire, ils dégagent tout au plus quelques passages. À la fin de la représentation, ils ramassent les pierres qui peuvent encore servir. On avait environ 25 % de casse. Les débris étaient mélangés aux nouveaux parpaings et remontés le lendemain.

Le problème avec ce décor était qu’il servait à une compagnie qui est très souvent en tournée. Les deux tiers des représentations ont lieu ailleurs qu’à Wuppertal. Et c’est un décor dont le matériau s’use à chaque représentation. Or les parpaings n’étant pas disponibles partout, cela nous a obligés à voyager avec des tonnes de parpaings dans les bagages. Impossible de faire autrement. On a joué en Israël, à New York, à Tokyo et je ne sais où, toujours avec les valises pleines de pierres.

Auditeur: Vous avez dit en introduction que vous n’aviez jamais réfléchi au sujet des atmosphères. Je suis surpris, je pensais qu’un scénographe ne faisait que ça, réfléchir aux atmosphères.

Peter Pabst: J’y réfléchis, bien évidemment. Avec plus ou moins de succès. Mais ce sont deux choses distinctes, faire et réfléchir à ce qu’on fait, ou si vous voulez, le conceptualiser. Je crée bien sûr des atmosphères. Lorsque j’ai réfléchi à votre invitation, mon premier réflexe a été de me dire que vous aviez entièrement raison de m’inviter. Contrairement à l’architecture, tout ce que fait un scénographe est de l’ordre du « semblant », de l’imitation. Tout est faux d’un point de vue architectural. Mais pour moi, c’est vrai. Parfois, ça me pose problème, parce que j’utilise des éléments architecturaux bien concrets. Je montre un mur, mais en fait ce mur est fait de lattes et de tissu ou juste peint. C’est du faux. Par conséquent, cela relève de l’atmosphère.

Auditeur: Et comment imaginez-vous ces atmosphères? On vous raconte probablement l’histoire ou on vous donne des directions. Mais comment en arrivez-vous à vos décors?

Peter Pabst: Cela relève d’un certain processus. En fait, c’est un peu comme chez vous, les architectes. Une fois qu’on m’a passé commande, je m’entretiens avec le commanditaire. Chez vous, en architecture, c’est généralement un maître d’ouvrage, chez moi, c’est en général un metteur en scène. C’est lui mon interlocuteur. Ensuite, je crayonne quelques idées, je fais une ébauche, puis une maquette. Jusqu’ici, c’est parfaitement identique à un projet d’architecture. Ensuite, il faut construire. Là encore, je suis confronté aux mêmes questions et problèmes de construction que vous. Cela ne représente pas un gros défi en soi.

Bouger des murs de six mètres de haut et huit ou dix mètres de long n’est pas sorcier en soi. Le problème réside dans le fait que les murs ont des portes, ouvertes. Cela signifie que des forces énormes sont à l’œuvre. À partir du moment où on fait bouger quelque chose, on a affaire à des forces de torsion énormes, à la moindre résistance, à la moindre irrégularité du sol. Et puis, il y a aussi la fâcheuse question des réglementations qui se présente immanquablement. C’était le cas pour le mur végétal recouvert de mousse, d’où jaillit de l’eau, c’est un décor acoustique. Ce mur finit par se coucher (il faut croire que j’ai systématique envie de tout faire tomber). Dans un premier temps, il fallait le monter. Mais il pèse environ six tonnes. Ce qui n’est évidemment pas une mince affaire, au milieu d’une ville. Les autorités compétentes sont venues me voir pour me réclamer le calcul des structures du théâtre. Je leur ai ri au nez et leur ai répondu que c’étaient elles qui géraient les bâtiments, qu’elles étaient mieux à même de savoir ce que le théâtre pouvait supporter comme poids. Finalement j’ai dû me résigner à le faire. J’ai dû faire les calculs, sinon ça ne passait pas et je n’aurais pas pu réaliser mon décor.

Auditeur: J’ai une question sur l’espace. La lumière et les ombres ont le pouvoir de sculpter les espaces. Parfois, dans vos décors, vous essayez de représenter l’infini, alors que ce n’est plus un espace. Êtes-vous plutôt un sculpteur d’espaces, ce que devrait être l’architecte en règle générale?

Peter Pabst: Je suis très probablement un sculpteur d’espaces, ce que je peux affirmer du fait que je ne suis pas un peintre. Je ne maîtrise pas bien la peinture. Je dessine à peu près 6n peintre. C’est presque une règle dans le milieu de la scénographie allemande. Je ne connais que deux collègues qui savent peindre. Les décorateurs italiens, eux, ils savent peindre. C’est la raison pour laquelle les Italiens ont su marquer la peinture de théâtre. Les grandes toiles de fond peintes, etc., sont désormais surtout peintes par des Italiens. Les Italiens construisent rarement des maquettes, leurs ébauches sont peintes, de véritables petits joyaux. Moi, en revanche, je ne suis pas peintre, ma pensée est davantage spatiale. Je travaille en modèle réduit. La plupart du temps, les maquettes sont si précises et si bien faites que, malgré les complications, les choses se mettent en place. Surtout quand il y a des problèmes de mouvement. Le mouvement est d’ailleurs l’une des différences entre vous, les architectes, et mon métier. Je peux faire bouger les choses. Je peux aussi les retourner si je le veux. C’est moins possible en architecture. J’essaie les mouvements entièrement sur une maquette. Ce mur végétal qui se replie, par exemple. Il fait 13 mètres de large sur 10 mètres de haut et pèse près de six tonnes. Ce n’est pas facile à gérer.

Auditeur: De quoi est-il fait ce mur, avec quoi l’avez-vous construit?

Peter Pabst: Je suis quelqu’un d’assez traditionnel. Je suis très attaché aux traditions et j’adore employer les techniques traditionnelles. J’utilise donc du polystyrène. C’est un véritable travail de sculpteur. Ce que vous, les architectes, utilisez pour l’isolation de vos édifices, est pour nous le matériau idéal pour créer des décors, tout bonnement parce que ça se travaille facilement et rapidement. Il ne faut pas oublier qu’en général, je dispose rarement de beaucoup de temps. Les différentes étapes de notre travail sont beaucoup, beaucoup plus courtes que chez vous. Les décors que je vous ai montrés m’ont occupé pendant quatre ou cinq semaines avant la première. C’est le laps de temps qui m’est généralement imparti et pendant lequel je dois trouver un moyen de mettre en place mes décors. Les brefs délais m’obligent à prendre des matériaux qui peuvent être travaillés rapidement. Nous durcissons et scellons les surfaces, pour éviter qu’elles ne s’abîment en permanence et pour que les billes de polystyrène ne traînent pas partout. Le polystyrène est aussi un matériau qu’on peut végétaliser. Sur l’un des murs, on a piqué environ 300 000 plants. C’est un travail de Sisyphe, mais le résultat donne des décors magnifiques. Tiens, voilà un type d’atmosphère dont je préférerais parler, c'est l’atmosphère de travail. C’est quelque chose qui me réjouit parfois plus que le résultat, le décor. Vous auriez vu le nombre de sculptures partout, toutes faites par des jeunes gens adorables. Je peux généralement compter sur la main-d’œuvre d’une équipe de jeunes étudiants. Ils répondent toujours présents, parce qu’ils savent que nos ateliers sont débordés. Même les pompiers de l’opéra qui faisaient la ronde le soir, passaient une tête dans les ateliers, prenaient des nouvelles, offraient leur aide et restaient pour voir grandir le monstre. Peu à peu, ils ont commencé à l’aimer.

Auditeur: Vous avez évoqué le travail des étudiants, mais avez-vous aussi recours à des spécialistes? Submerger un plateau d’eau, savoir si les pièces en dessous vont être endommagées ou résoudre les problèmes statiques – ne faut-il pas des compétences spéciales pour cela?

Peter Pabst: Non, je ne fais pas appel à des spécialistes, pour la simple et bonne raison que le temps presse tellement, on ne peut pas raisonnablement demander à quelqu’un de s’embarquer dans cette aventure. En plus, mes problèmes font souvent peur. Pour le mur végétal qui se couche, j’ai fait appel à un ingénieur. Mais c’est plutôt l’exception. Je ne vais pas vous faire un topo sur les questions techniques. Après tout, ce qui nous intéresse, ce sont les atmosphères. Pensez encore une fois au mur. Quand la lumière de la scène s’allume, ça vous laisse sans voix. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais il faut reconnaître qu’il est incroyablement beau. La façon dont il émerge soudain de l’obscurité, une énorme paroi rocheuse végétalisée, avec des gouttelettes d’eau comme des rivières de diamants qui tombent en scintillant. C’est de l’esthétique pure. La seule raison d’être du mur est d’être beau. Il se dresse devant nous et ne sert à rien. C’est de l’esthétique pure, presque inaccessible. Et d’un seul coup, la chose se transforme et devient un monstre, qui se met à bouger, inexorablement, à glisser avec une infinie lenteur vers vous, il semble ne plus pouvoir s’arrêter, continue à ramper vers vous, sans répit et devient de plus en plus sombre, l’atmosphère devient menaçante, la beauté devient monstrueuse. C’est vraiment fort.

Auditeur: Quelles sont les étapes de travail avant la réalisation de vos décors? Est-ce que les metteurs en scène viennent vous voir en vous disant ce qu’ils s’imaginent ou proposez-vous vos concepts, vos idées?

Peter Pabst: Il y a certaines habitudes. De nombreux collègues me disent que les metteurs en scène leur disent ce qu’ils veulent et leur demande d’exécuter. Ça ne se passe pas comme ça pour moi. En principe, ma relation avec les metteurs en scène s’apparente à celle du maître d’ouvrage et de l’architecte. Bien sûr, tout le monde pense mieux savoir que les autres. Mon professeur de scénographie à la fac nous a enseigné que tous les metteurs en scène étaient des imbéciles et qu’on passait sa vie à se battre contre eux. Je n’ai pas fait cette expérience, je ne me suis jamais battu avec les metteurs en scène, parce que je pensais qu’il y avait d’autres façons de travailler ensemble. Les bonnes idées viennent parfois des uns, parfois des autres. Ce serait stupide de ne pas prendre en compte toutes les propositions. En général, je propose des choses, mais je serais bien bête de ne pas profiter d’une idée géniale qui viendrait de quelqu’un d’autre. Pour ce mur, je me suis dit que je pourrais me faire aider par un technicien ou un ingénieur, pour résoudre les problèmes de statique. Le premier jour, je lui ai expliqué ce que je voulais faire et les problèmes qui se posent. Le deuxième jour, il s’est contenté de passer une tête dans mon bureau, le troisième jour, il avait disparu. On l’a cherché partout, on ne comprenait pas ce qui se passait. Je l’ai finalement retrouvé dans sa chambre d’hôtel, assis dans le noir, baragouinant quelque chose comme « je ne peux pas rester », « ce n’est pas possible » et « il va y avoir un malheur ». J’avais alors une jeune assistante, toute menue, qui sous ses airs de femme délicate était une vraie lionne. Elle a été l’une de mes plus précieuses collaboratrices. Elle s’est contentée de grogner: « Ce bonhomme nous a fait perdre deux jours. » L’ingénieur est reparti et nous nous sommes débrouillés tout seuls. Tout à l’heure, je me suis tourné en dérision, feignant celui qui ne réfléchit pas, mais qui agit avec ses tripes. Mais au fond, agir à l’instinct recouvre deux aspects de moi, qui ne sont peut-être pas très différents du travail des architectes. D’un côté, il y a la phase créative pendant laquelle on conçoit. Chez moi, c’est un moment où je marche totalement au feeling. Ce n’est pas un moment de réflexion et il y a une bonne raison à ça. Si j’avais réfléchi à la faisabilité des décors que je vous ai montrés, jamais de la vie je n’aurais osé les imaginer. C’est pourquoi je préfère ne pas trop réfléchir, je me lance et j’invente. Puis vient l’autre aspect, l’autre partie de moi. J’ai une tête, qui elle aussi a besoin de s’occuper. C’est pourquoi je m’amuse beaucoup à trouver les moyens de réaliser les choses dont tout le monde dit qu’elles sont impossibles à réaliser, pour leur prouver le contraire.

Auditeur: Lorsqu’un architecte est chargé de concevoir, mettons une église, cela déclenche chez lui instantanément des émotions ou dégage des atmosphères, avant que ses propres expériences interviennent. Qu’en est-il chez vous? Quand vous lisez une pièce, est-ce que ça libère des images? Ce mur végétal par exemple, est-il une expérience physique et sensorielle que vous avez faite ou bien est-ce une image de mur végétal ou d’un espace que vous avez perçu à un moment donné? Comment nourrissez-vous vos idées? Elles ne naissent certainement pas de nulle part.

Peter Pabst: Non, certainement pas. Au théâtre, je m’appuie sur un texte, j’ai une base. C’est différent chez vous, en architecture. Moi, j’ai devant moi non seulement un maître d’ouvrage, mais ce maître a aussi écrit un manifeste. Je peux le lire, c’est ce que je fais en général, et me lancer. C’est la voie rationnelle pour arriver à un résultat. C’est la voie qu’on enseigne généralement dans les écoles d’art. Je ne jette pas du tout l’opprobre sur l’enseignement. Mais les écoles, quand elles expliquent la scénographie, elles parlent de quelque chose qu’elles n’ont pas, une scène. Les scènes se trouvent dans les théâtres. Or le théâtre est une forme d’art très complexe, à laquelle participent de très nombreuses disciplines et talents artistiques. La véritable œuvre d’art n’est pas le superbe décor, ni les magnifiques costumes ou l’idée de mise en scène géniale. D’après moi, la véritable œuvre d’art est la pièce. Ce que vous allez voir au théâtre doit être le résultat d’un travail entre différentes disciplines. En Allemagne, les écoles d’art ne peuvent pas proposer ça, d’où ma petite pique. Dans d’autres pays, il existe des écoles de théâtre qui réunissent toutes les disciplines sous un même toit. Ces formations sont un peu plus proches de la réalité. Ce n’est pas le cas en Allemagne. Voilà pour la voie rationnelle. Mais il y a aussi la voie irrationnelle, le fait qu’avec les années, on accumule un grand trésor d’expériences, de vécu, d’images. On n’en est pas toujours conscient. Les idées peuvent surgir à tout moment, lorsque quelque chose dans la tête les réveille. Et si maintenant vous me suivez toujours, je vais vous confier ce qui compte le plus: regarder, regarder avec des yeux très éveillés et de manière totalement détachée. L’expérience aide. Elle permet de regarder toujours plus précisément, toujours plus rapidement, toujours plus intelligemment, c’est-à-dire elle aide à percevoir des choses qui semblent insignifiantes, mais qui sont en réalité précieuses voire tout à fait extraordinaires. Je crois que c’est presque le plus important, savoir bien regarder.

Auditeur: Qu’en est-il de la perspective des acteurs? Une atmosphère ne peut-elle pas aussi venir des acteurs? Ne peuvent-ils pas carrément l’influencer? Dans quelle mesure, vos décors s’adaptent-ils aux acteurs?

Peter Pabst: L’architecture et la scénographie ont en commun que chacun construit des choses pour les gens qui y vivent, y travaillent ou y exerce une activité quelconque. Sauf que ceux qui habitent mes constructions sont payés pour le faire: les acteurs, les danseurs ou encore les chanteurs d’opéra. Nous faisons là un double saut périlleux. Et puis il y a cet autre aspect, mes constructions s’adressent aussi à des spectateurs qui les observent de l’extérieur. C’est pourquoi nous faisons sauter le « quatrième mur », qui correspond au devant de la scène. Il y a le plateau, deux murs latéraux, un mur arrière et un plafond. Le quatrième mur est inexistant, pour permettre au public de regarder à l’intérieur. Et là, les choses se compliquent. Je pourrais me contenter de raconter une histoire, « regarde ce que je fais comme beau décor, qu’est-ce que je suis bon ! » J’aurais alors construit pour le public. Je peux aussi emprunter une autre voie qui, elle, est plus compliquée, en construisant mon édifice pour ceux qui y vivent, c’est-à-dire, les acteurs, les chanteurs ou les danseurs. C’est la voie que je préconise, je leur fais confiance pour raconter l’histoire d’une manière belle, passionnante ou effrayante, car c’est de cela dont il s’agit sans le moindre doute au théâtre. Je trouve que c’est la voie la plus juste. Ça repose sur une réflexion pratique. Les acteurs ont appris à raconter des histoires. En tant que scénographe, je ne sais pas faire. Je sais faire un décor. Le problème, c’est que nous, les scénographes, nous sommes souvent tentés de raconter des histoires. Cela commence pendant notre formation, parce qu’il n’y a pas de partenaires avec lesquels débattre. Nous lisons une pièce, nous la comprenons, mais comme nous n’avons pas d’acteurs pour l’habiter, nous essayons de raconter nous-mêmes l’histoire et concevons nos décors pour cette histoire-là. C’est un malentendu classique parmi les étudiants. Certains collègues poursuivent dans cette voie tout au long de leur carrière. Ils ont un grand savoir-faire et créent des images très impressionnantes. Mais le problème, c’est qu’une fois que le rideau se lève, le public voit tout de suite ce que le scénographe lui raconte. Un être humain moyennement doué d’intelligence met entre 30 et 90 secondes pour comprendre l’histoire, or un acte ou une pièce dure quand même un peu plus que ça. C’est le problème au théâtre. C’est plus judicieux de faire passer le récit par les acteurs. Mais pour ça, il faut leur créer un monde dans lequel ils se sentent bien. Ou, au contraire, leur rendre la vie difficile, en leur mettant des obstacles sur leur chemin. D’où les différentes formes de décors. C’est ainsi que je crée des atmosphères, ça y est, j’ai enfin placé le mot. Pour le scénographe, c’est la plus belle façon de faire.

Auditeur: Vous travaillez avec des moyens que les architectes classiques n’ont généralement pas à leur disposition, ou pas autant. Vous travaillez beaucoup plus avec la lumière, avec l’eau, et je sais, grâce à votre exposition à Bochum en 2008, que les parfums et les odeurs jouent également un grand rôle. Ce sont là des ingrédients auxquels les architectes n’ont généralement pas recours. Quel est le cocktail qui vous permet de générer vos projets?

Peter Pabst: On en revient aux différences entre l’architecture et la scénographie. Vous, les architectes, vous construisez vos maisons dans un environnement. C’est un fait. Vous avez votre terrain de construction, vous construisez dessus et autour, il y a un environnement. Chez moi, le terrain de construction est un « non-lieu », une grotte noire qui n’est même pas une architecture, parce qu’un plateau est un « non-monde », une « non-architecture ». Elle a bien sûr été construite, elle a bien sûr mille complications techniques, elle a bien sûr des dispositifs de levage et de traction, des galeries, un plancher escamotable et j’en passe. Mais dans notre acceptation du théâtre, elle n’existe pas. Donc si j’ai un plateau vide, c’est le vide. C’est à ce niveau-là que je vais commencer à construire mon environnement. Il en va de même pour la lumière, le soleil, la météo ou la zone climatique. En tant qu’architecte, vous pouvez et devez tenir compte de tout cela dans un projet. Moi, le soleil, je dois d’abord me le créer. Ça semble plus difficile au premier abord, mais c’est aussi une grande liberté. Ça laisse beaucoup de possibilités créatives. L’éclairage joue bien sûr un rôle énorme, c’est évident. La lumière est un facteur tellement important que je ne peux même pas imaginer travailler avec une maquette sans éclairage. Il y a 20 ans, je me suis fait construire un dispositif par un électricien, vingt projecteurs pour l’éclairage et faire défiler les films. Je l’utilise en permanence pour éclairer et simuler, vérifier le résultat de ce que j’imagine.

Auditeur: Vous utilisez beaucoup d’objets réalistes, presque naturels. J’avais aussi l’impression qu’on ne regardait pas une scène, mais qu’on regardait un monde réel. Ces pierres, ce mur végétal, tout cela m’a semblé très réaliste. Comment voyez-vous cela? S’agit-il pour vous d’une ambiance réaliste, ou devient-elle plus réaliste parce qu’il s’agit d’un monde extrêmement artificiel?

Peter Pabst: C’est vrai que j’aime faire appel à la nature. Mais cela tient du fait que l’art ou les arts plastiques ne m’intéressent pas dans mon travail. Cela ne m’intéresse pas pour une raison précise, non parce que je ne respecte pas l’art. Au contraire, je trouve que l’art est quelque chose de très important. Mais l’art en tant que matériau ne me sert à rien. À partir du moment où une chose est devenue de l’art, elle a reçu sa forme. Je ne peux plus l’utiliser, quelqu’un d’autre l’a déjà fait. J’ai besoin de quelque chose que je puisse façonner d’une manière ou d’une autre. Pour cela, j’aime puiser dans la nature. Et ce pour deux raisons. D’une part, c’est un effet de l’âge. La nature m’intéresse de plus en plus avec l’âge avançant, j’en deviendrais presque croyant, tant elle regorge de beautés diverses. D’autre part, elle ne s’use pas. Prenons l’exemple du bois et de l’acier. On peut plier le bois aussi souvent qu’on veut. Il ne perd pas de son élasticité, tant que vous n’exagérez pas et que vous ne le cassez pas. L’acier peut également se plier, mais il finira par se briser. C’est toute la différence. La nature s’use moins à mon sens. S’y ajoute un autre aspect. Elle n’est pas à sa place dans un théâtre, elle rechigne à entrer dans cet espace artistique qu’est le théâtre. Elle n’y a pas vraiment sa place. Tout comme l’eau n’y a pas sa place. Travailler avec l’eau est d’ailleurs une gageure. Travailler avec l’eau est incommode, il en résulte immédiatement une tension. C’est pourquoi les objets de la nature sont si souvent présents dans mes décors. Votre observation est très pertinente.

Auditeur: Bien que vous travailliez avec des objets naturels, j’avais l’impression qu’il ne s’agissait justement pas d’une ambiance réaliste, mais plutôt d’une structure abstraite. Une structure abstraite qui déclenche malgré tout des images concrètes chez le spectateur. C’est ce qui crée, à mon avis, la tension.

Peter Pabst: Tout ça tient du jeu, je suis quelqu’un de très joueur. L’eau sur le plateau est vraiment de l’eau, elle est vraiment là, avec toutes ses qualités. Les plantes aussi sont parfois de vraies plantes. Et si je décide de lancer dix mille kilos de sel dans les jambes des danseurs, ce sera du vrai sel. Même si ça fait penser à du sable ou autre chose, ce sera néanmoins du vrai sel. Il y aura en revanche d’autres matériaux qui ne seront pas vrais. Par exemple les fleurs, parce qu’elles ne tiennent pas la durée du spectacle. Mais la question du vrai ou du faux n’a pas forcément à voir avec l’interrogation sur la véracité de ce que je vois. Là encore, c’est un aspect compliqué de la question de l’atmosphère qui opère. Qu’est-ce qui fait qu’on croit quelque chose, qu’on y adhère? Curieusement, un théâtre est un espace de foi ou plutôt, un endroit propice à la foi. Des choses que vous rejetteriez comme invraisemblables dans la vie quotidienne, à l’opéra, en combinaison avec la musique et l’atmosphère, vous paraîtront parfaitement vraies. Dans l’exposition que j’ai conçue en 2008 à Bochum, je me suis amusé avec les visiteurs. J’ai tapissé le hall d’entrée du musée d’œillets roses. De haut en bas et de long en large. Dès que vous poussiez la porte pour aller prendre un billet, vous étiez obligé de faire la cigogne pour atteindre le guichet. C’était comme un réflexe. Je m’explique. La beauté d’un tapis d’œillets roses est intimidante. Alors s’il faut marcher dessus pour se rendre au guichet, on s’engage généralement avec précaution pour ne pas abîmer les fleurs, ce qui donnait automatiquement aux visiteurs des airs d’échassier. Puis il se passait quelque chose qui relève peut-être de l’atmosphère: les visiteurs regardaient autour d’eux et voyaient d’autres visiteurs avancer de la même manière bizarre qu’eux. Ils avaient dès lors un point commun et se rendaient à l’exposition, extrêmement bien disposés et de bonne humeur. Cela peut paraître artificiel, mais pour ceux qui se trouvaient au milieu des œillets, c’était un monde bien réel.

Auditeur: Cela vient du fait que les corps agissent, qu’ils sont en mouvement. Comme la compagnie du Tanztheater. Sur le plateau, vous parvenez à créer une illusion pour les danseurs, un espace dans lequel ils font évoluer leur corps sur une surface bien réelle. L’atmosphère, vous ne la créez pas tant pour le public que pour les danseurs. Vous les exposez à une atmosphère que le public perçoit ensuite à travers eux.

Peter Pabst: C’est tout à fait ça. Si j’éparpille du sel sur le plateau, les évolutions deviennent difficiles pour les danseurs. Il suffit d’avoir marché sur une plage de sable pour le savoir. Cette difficulté se transmet au corps, il en résulte une tension physique. Il se passe la même chose avec l’eau. La pièce dans laquelle il pleut (je l’appelle par dérision l’une de mes « pièces zen ») est d’une sobriété quasi asiatique. La scène est un espace sombre, les pourtours sont invisibles. Une bande noire symbolise une rivière qui coule. Le mouvement est à peine perceptible, tellement son écoulement est calme. Le seul moyen de traverser la rivière est d’enjamber un rocher, c’est pour ainsi dire un pont. C’est un tableau très silencieux et le reste pour un long moment. Puis une musique tonitruante prend le relais, avec des rythmes effrénés, la rivière commence à s’agiter, se met à rugir. Il fallait que je donne envie aux danseurs de se vautrer dans l’eau, avec la même envie que celle des enfants qui se bombardent de sable boueux sur une plage. Parce que si je n’y parvenais pas, je ne pouvais pas espérer toucher le public. J’y suis parvenu en jouant sur la température de l’eau, tout simplement. Pour être agréable, je savais que l’eau devait avoisiner les 28 ou 30 degrés. Les danseurs devaient se jeter dans l’eau avec appétit, sinon cela n’avait pas de sens. Dans une autre pièce, où j’ai eu recours à l’eau, je l’ai mise en œuvre différemment. C’est dans l’une de ces pièces qui semblent ne pas avoir de décors, juste un sol, élégant et tranquille, couvert de planches de 12 cm de large, posées en quinconces irréguliers, avec des joints fins. C’est le seul élément de décor dans l’espace noir. Et puis soudain, pendant que la pièce se déroule, il se passe quelque chose qui fait penser à une panne. Des grandes taches commencent à se former au sol, de plus en plus grandes. On pense bien sûr au système hydraulique. L’eau commence à sourdre de partout, toujours plus, jusqu’à former un lac sur ce beau sol élégant. Mais l’eau ne sort pas seulement du sol, elle tombe aussi du plafond, et cette eau-là est froide, elle n’a guère plus de 12 °C degrés. Un danseur doit exécuter une danse sous l’eau qui tombe. Le pauvre danseur réclamait de l’eau tiède, mais je n’ai pas accédé à sa demande, je n’ai pas réchauffé l’eau. D’une part pour des raisons techniques, je craignais les dégâts sur les planches. L’eau et le bois ne font pas bon ménage, en tout pas quand on répète la manœuvre, mouiller, sécher, mouiller, sécher. Mais c’était aussi lié d’autre part à la nature de cette danse, elle était très différente de la première. Elle était d’une grande dureté, d’une grande lenteur, mais rayonnait immensément. Elle n’avait rien de voluptueux, il y avait de la tension, de la dureté, elle était dramatique. La température de l’eau était donc un facteur primordial. D’où mon choix d’envoyer de l’eau froide.

Auditeur: Vous créez surtout des lieux éphémères. Avez-vous déjà réalisé des choses pour la durée, en dehors des plateaux de théâtre?

Peter Pabst: Non, jamais. Cela fait un moment déjà que je me demande pourquoi je n’ai jamais conçu de maison pour moi. C’est comme ça, je ne l’ai pas fait. Jusqu’à récemment, l’un des objectifs avérés de l’architecture était l’éternité. Les constructions étaient conçues pour durer. Avec la modernité, quelque chose a changé, alors que cet objectif était clairement formulé avant. Chez moi, c’est l’éphémère qui prévaut. Cela commence par le démontage obligatoire après les représentations, il faut toujours tout ranger et le mettre ailleurs. Cela détermine beaucoup de choses.

Auditeur: On peut concevoir un décor comme un tableau, on recouvre une surface de peinture bleue et on prétend que ça parle de l’eau. Mais chez vous, l’expérience physique et sensorielle avec l’eau, que nous avons déjà tous faite un jour, joue un grand rôle. Je veux dire que vos décors sont certes éphémères, mais ils touchent beaucoup à notre propre expérience, à la perception physique et sensorielle que nous avons tous faite un jour ou l’autre avec l’eau. C’est cet aspect que j’ai trouvé passionnant dans votre exposition à Bochum. Quand on pénétrait dans cette espèce de forêt, avec la biche plantée au milieu, on était submergé par le souvenir d’avoir déjà fait cette expérience, d’avoir déjà ressenti la montée de la brume. S’ajoute à cela, l’odeur de l’humidité. Ce n’était pas seulement la représentation d’une forêt, mais l’expérience directe de la forêt. C’est dans ce sens que je trouve qu’il importe peu que vos décors soient éphémères. À la limite, on se fiche du décor, ce qui compte, c’est d’en faire l’expérience directe.

Peter Pabst: Ce que vous dites-la décrit assez bien ce que je cherche à faire. La sensualité est un élément clé de la vie humaine, elle est au cœur de ce que je fais. Les expériences sensuelles que nous faisons sont primordiales. Et c’est aussi ce à quoi j’aspire dans mon travail, parce que je suis convaincu que l’effet sur le spectateur est beaucoup plus intense et dure plus longtemps. C’est la raison pour laquelle je ne cherche pas à raconter d’histoires. La pérennité réside dans le souvenir. Mes espaces existent pour un temps limité, mais le souvenir, l’expérience sensorielle reste, à condition bien sûr que le travail soit suffisamment bon et qu’il touche une corde sensible chez le spectateur.

Certaines choses sont restées gravées dans ma mémoire et font encore partie de ma vie aujourd’hui, alors qu’elles étaient peut-être très banales ou anecdotiques, alors que je suis par ailleurs un grand bazardeur. Je n’ai gardé aucun dessin, aucune esquisse, je n’ai rien conservé. Il ne reste plus rien. Et comme je suis persuadé que les choses n’arrivent pas par accident, mais qu’elles ont généralement leur raison d’être, cela aussi a probablement sa raison d’être. Je ne me suis jamais constitué de boîte à idées pour y puiser la solution miracle dès que je rencontre un problème. Je préférais à chaque fois me casser la gueule, probablement dans l’espoir d’apprendre quelque chose de nouveau.

Ce texte est paru dans: Cycle de conférences sur les concepts fondamentaux de l'architecture. Université technique de Dortmund, Faculté d'architecture et de génie civil. © 2011 Édition Concepts Fondamentaux, Dortmund.