Nelken muss man trösten – Peter Pabst im Gespräch mit Wim Wenders

Peter Pabst hat 2010 das Buch Peter für Pina veröffentlicht. Neben vielen Fotos seiner Bühnenbilder ist ein Interview mit Regisseur und Fotograf Wim Wenders abgedruckt.

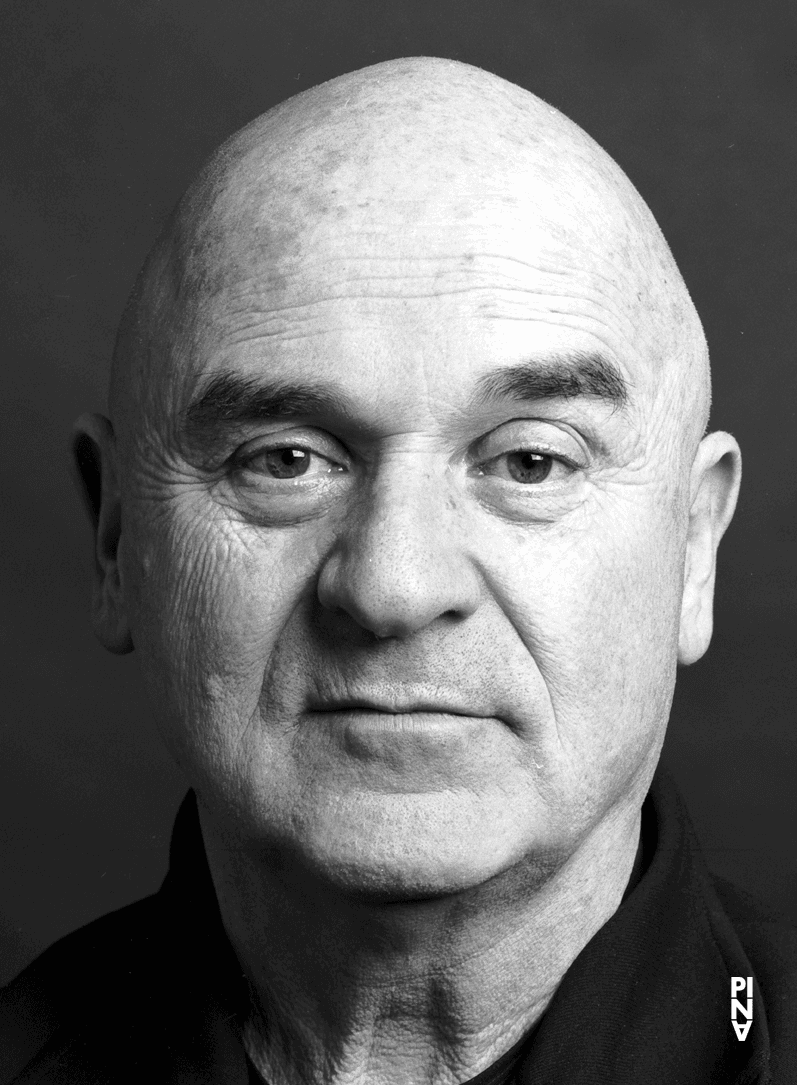

Wim Wenders und Peter Pabst im Gespräch

Wim Wenders: Also Schwebebahn vor dem Fenster! Da muss ich mich auch erst dran gewöhnen.

Peter Pabst: Deswegen bin ich hierher. Der hat so eine Geschichte, der Raum hier. Ich bin doch beim Tanztheater immer als Freelancer gewesen und hatte im Theater nie einen Platz zum Arbeiten. Und irgendwann habe ich in dieser Büroetage Asyl bekommen und habe mir zwei Räume genommen. Das ist direkt um die Ecke von der Lichtburg, wo Pina geprobt hat. Mir ist dann aufgefallen, dass sie gerne herkam. Sonst kam Pina nie, sich ein Modell anzugucken, das war immer schwierig. Ich hatte schon angefangen, die Modelle mit Video aufzuzeichnen, und hab die Kassetten auf die Probe gebracht, damit Pina sie überhaupt ansah. Aber hierher kam sie! Das fand ich gut. Und als später klar wurde, dass wir uns mit der Compagnie woanders ansiedeln mussten, habe ich gesagt: „Sollen wir nicht dahin gehen, wo ich schon bin?“ Und dann sind wir hierhergezogen und dann ...

Wim Wenders: ... dann habt ihr euch sofort die besten ...

Peter Pabst: ... wir haben sofort die Schwebebahnseite besetzt, auf der Stelle, und darüber bin ich auch heute noch froh. Hier fuhr die Schwebebahn vorbei und da unten in der Wupper stand auf einem Stein immer ein Reiher. Das war unser Reiher, den liebten wir.

Wim Wenders: Das ist auch wichtig, einen guten Platz zu finden. Das bringt mich aufs Thema:

Tänzer brauchen Platz zum Tanzen, die brauchen im wahrsten Sinne des Wortes „Spielraum“, manchmal auch „Spielwiesen“. Was kann der Bühnenbildner da noch dazutun? Bist du nicht in gewissem Sinne ein Landschaftsarchitekt?

Peter Pabst: (Lacht.)

Wim Wenders: (Lacht.) Du siehst, ich habe mich vorbereitet.

Peter Pabst: (Lacht.) Ich war so neugierig, womit du kommen würdest.

Wim Wenders: Mit irgendwas muss man ja anfangen. Also erst mal nur so als Provokation: „Landschaftsarchitekt“?

Peter Pabst: Nicht wollend, aber auf eine bestimmte Art und Weise schon, das ist klar. Das Denken fängt beim Boden an, glaube ich, wenn ich versuche mich an die Prozesse zu erinnern.

Wim Wenders: Du musst viel über Böden wissen, oder? Wie viele Tanzböden kennst du? Was weißt du alles darüber?

Peter Pabst: Inzwischen weiß ich schon einiges über Tanzböden. Über das Aussehen, über die Flexibilität, über ihre Sanftheit oder ihren Widerstand, über den Klang der Böden oder ihre Stummheit. Ich erfinde ja ständig neue Böden als Tanzböden. Aber erst mal weiß ich – und das war ein ganz wichtiges Wissen für das Stück, das du gerade gefilmt hast, nämlich Vollmond – dass ein Tanzteppich, wenn da Wasser draufkommt, für die Tänzer die Hölle ist. Die fallen nämlich sofort auf den Hintern.

Wim Wenders: Das ist doch nicht das erste Mal, dass bei Pina was nass wird?

Peter Pabst: ... aber nie auf Tanzteppich! Das waren vorher nie Tanzböden. Wenn da Wasser war, war immer was anderes drunter. Bei Arien zum Beispiel, als sie das erste Mal wirklich die Bühne voller Wasser hatten – wo ich immer eifersüchtig war und eigentlich gerne gehabt hätte, dass das mein Bühnenbild gewesen wäre –, da war ein alter Sisalteppich drunter. Das war auch eine Phase, in der sie nicht so viel getanzt haben.

Ich habe ihnen dann mal eine Insel gebaut, die sich bewegt hat, weil ich dachte, ein beweglicher Boden kann doch ganz schön sein für Tänzer. Da habe ich also eine große Insel gemacht, so gut hundert Quadratmeter etwa, die schwamm im Wasser und bewegte sich, genauer gesagt, die wurde bewegt durch die Bewegungen der Tänzer.

Wim Wenders: Welches Stück war das?

Peter Pabst: Das hieß Trauerspiel.

Wim Wenders: Ach ja, ganz genau.

Peter Pabst: Da haben sie halt auf der Insel getanzt, die im Wasser schwamm, und die Insel war bedeckt mit Hochofenschlacke – gemahlene Hochofenschlacke war das –, eine Gemeinheit für die Tänzer, so ein Material.

Wim Wenders: Das ist eine meiner ersten Fragen, was da alles herumlag auf dem Boden.

Peter Pabst: Ja, furchtbar ...

Wim Wenders: ... Hochofenschlacke war das also in dem Fall ...

Peter Pabst: ... die war so schön, weil sie gefunkelt hat und weil sie schwarz war. Aber sie war wie gemahlenes Glas. Ich wollte einen schwarzen Boden haben, das sollte alles schwarz sein: schwarzes Wasser und schwarzer Boden, und hab gesucht und natürlich fällt einem dann ein ... wie heißt denn diese kleine Insel in der in der Nähe von Teneriffa?

Wim Wenders: Lanzarote.

Peter Pabst: ... Lanzarote fällt einem dann ein mit seinem schwarzen Lavasand, aber irgendwie war das Zeug nicht zu kriegen. Und dann bin ich draufgekommen, dass die hier die Hochofenschlacke – also ein Nebenprodukt aus der Stahlherstellung – mahlen. Und dieses Granulat wird benutzt, um große Stahlkonstruktionen, wie Brücken zum Beispiel, zu sandstrahlen.

Wim Wenders: Für die Gegend hier – also zumindest für das Ruhrgebiet – ein lokaler Werkstoff.

Peter Pabst: Genau, das hab ich auch gerne. Ich guck ja nicht so gerne in Kataloge für Theatermaterialien, ich suche immer gerne nach den lokalen Dingen, die ich irgendwie hier finden kann.

Wim Wenders: Womit hast du den Boden für Vollmond rutschfest gemacht?

Peter Pabst: Das, na ja, das war die schwierigste Aufgabe, weil Pina hatte mir gesagt: „Wir machen viel mit Wasser.“ Das sind oft die ersten Andeutungen – wenn ich nicht dabei gewesen bin auf den Proben –, dann sagt sie mir so was und dann weiß ich also schon mal, na, das wäre jetzt gut, wenn das Bühnenbild den Gebrauch von Wasser zulassen würde (lacht).

Ich wollte gerne einen Fluss machen. So einen dunklen, stillen, ruhigen Strom. Ich wusste aber auch, dass die Tänzer viel tanzen würden. Und zwar auf der ganzen Bühne. Pina hatte mir auch gesagt, dass das am Ende sehr wild und ungebremst werden würde. Wenn da viel Wasser auf der Bühne sein würde, dann würde das sehr nass werden. Mir war also klar, dass ich einen Tanzteppich finden musste, der es den Tänzern ohne Angst und ohne Einschränkung erlauben würde, ihre Tänze zu tanzen. Egal, ob der Boden trocken oder nass ist. Eine Bremse wollte ich eigentlich nie sein als Bühnenbildner. Und das war dann auch mit das Komplizierteste ...

Wim Wenders: Das Material gab es?

Peter Pabst: Nein, das Material gab es erst mal nicht, und ich habe dann überlegt, wo es denn öffentliche Orte mit dem gleichen Problem gibt. Da gibt es ja ebenfalls strenge Vorschriften für die Sicherheit. Die müssten ja das Problem eigentlich gelöst haben. Öffentliche Schwimmbäder zum Beispiel, dachte ich, sind solche Orte.

Zu dieser Zeit waren die Olympischen Winterspiele in Turin. Ein italienischer Freund von mir hatte den Platz entworfen, auf dem die abends immer die Siegerehrung veranstaltet haben. Wir hatten früher schon über die Gestaltung dieses Platzes diskutiert. Diesen Freund hab ich dann auch angerufen und ihn gefragt: „Was hast du denn da für einen Boden benutzt?“ Weil da ja auch viel Publikum war und es nass war und geschneit hat. Also, ich habe immer in diesen praktischen Ecken rumgesucht.

Und auf diese Weise habe ich in Hamburg einen Mann gefunden, der sich damit beschäftigte, Flächen, die von Wasser bedeckt sind, begehbar zu machen – gut für meinen Fluss.

Und ich fand eine Firma, die machte rutschfeste Kunststoffböden. Die waren zwar nicht so gut für das Theater, sehr teuer, sehr schwer und sehr spröde – aber es war immerhin etwas. Nur stellte sich dann leider heraus, dass dieser Tanzboden in trockenem Zustand nun wieder zu rutschfest war. Der machte den Tänzern die Füße kaputt.

Ich habe dann endlos herumexperimentiert, mit den Tänzern auf kleinen Stücken immer wieder ausprobiert, aber es war nie wirklich gut und es sollte doch eigentlich ganz toll sein.

Das Ende hört sich dann an, wie eine ausgemachte Narrengeschichte: Ich hab den Boden, der zu stumpf war, mit einer ebenfalls rutschfesten Farbe bespritzt, die aber geschmeidiger war.

Wim Wenders: Ansonsten hast du dich auf schwarze und weiße Böden beschränkt? Was hast du sonst noch für Tanzböden erfunden?

Peter Pabst: Tanzböden hab ich hier nie in Farben gemacht. Woanders im Theater hab ich Tanzteppich auch in anderen Farben benutzt, aber eben nicht zum Tanzen.

Wim Wenders: Also mit Pina immer nur schwarz und weiß?

Peter Pabst: Hier ist es schwarz und weiß, nichts anderes.

Wim Wenders: Ist ja auch irgendwie am schönsten, um die Tänzer hervorzuheben.

Peter Pabst: Ja, hier haben mich die Farben nicht interessiert. Inzwischen gibt es ja ganz viel Material, ich habe mal rumprobiert mit einem transparenten Tanzboden. Den habe ich irgendwann in Frankreich aufgetrieben.

Wim Wenders: Was ist denn dann drunter?

Peter Pabst: Im Modell hab ich da endlos mit rumgespielt, mit Farben und mit Licht, und dann habe ich Fotos druntergelegt, das war ganz verrückt.

Wim Wenders: Ich hab das auch mal gemacht in meinem Büro.

Peter Pabst: Aha.

Wim Wenders: Ich hatte einen großen Büroraum, etwa achtzig Quadratmeter, und da hatte ich ein Luftbild der Stadt Venedig ausgelegt. Das war eine wunderschöne Aufnahme von Venedig, jeder Kanal und jedes Haus waren da zu sehen. Das haben wir mit Plexi verschweißt, verlegt und so konnte man über Venedig gehen. Das war schön.

Peter Pabst: Das ist was Schönes, weil es verrückt ist. Also, da habe ich mich auch ziemlich amüsiert, das war eine sehr freudvolle Phase, kann ich mich erinnern. Der Tanzteppich, den ich da gefunden hatte, war eigentlich wie Milchglas, da konntest du gar nichts durch sehen eigentlich – etwas, was wir bei den Probearbeiten für die Tür in Café Müller hätten brauchen können, fällt mir jetzt ein –, aber wenn du es hingelegt hast und hast was darunter gehabt, hast du das wie durch ein klares Glas gesehen, außer dass das klare Glas ein Tanzboden war.

Wim Wenders: Habt ihr nie getanzt auf dem Boden?

Peter Pabst: Nein, wir haben den dann doch nicht benutzt, weil ich ein anderes Bühnenbild gemacht habe. Das war Nefés, wir haben ihn dann später benutzt in Água, da gibt es so eine komische kleine Szene, wo zwei Tänzer da drunterkriechen. Das sah dann aus, als wenn sie in trübem Wasser tauchen.

Wim Wenders: Wie fing deine Arbeit mit der Pina an? Du hast 1980 das erste Stück mit ihr gemacht, das hieß auch gleich so.

Peter Pabst: Nicht gleich, aber ziemlich schnell, ja.

Wim Wenders: War ja eine schwere Arbeit nach dem Rolf, also dann in Wuppertal Bühnenbild zu machen.

Peter Pabst: Ja, war schwer, aus vielen Gründen.

Wim Wenders: Erzähl mir mal von dem Stück 1980. Da steht ein Reh auf der Wiese.

Peter Pabst: Na ja, bevor das Reh dahin kam, musste da erst mal die Wiese sein.

Wim Wenders: Das war wirklich eine „Spielwiese“.

Peter Pabst: Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir sind schon wieder beim Boden.

Das Erste, was ich von der Arbeit an 1980 erinnere, ist eine ganz tastende Situation, die nur von Scheu und Vorsicht geprägt war. Das war ja wirklich schwierig. Also ich wusste um die Trauer, ich wusste um den Verlust, ich wusste um die enge Beziehung zwischen den beiden und die Bedeutung von Rolf Borzik für Pina. Da war es schon erst mal kompliziert, überhaupt den Entschluss zu fassen und zu sagen: „Gut ich mache das.“ „Ich versuche das mal.“ „Ich mache das“ kann man ja eh nicht sagen, bloß „Ich versuche das mal“.

Wim Wenders: Das Scheue war dann in dem Reh auch drin?

Peter Pabst: Vielleicht (lacht), dafür ist das scheue Reh dann in den vielen Jahren danach ziemlich gerupft worden (lacht). Aber es hat durchgehalten und gehört inzwischen zu den ältesten Mitgliedern des Tanztheaters.

Ja, das war so: Du bist natürlich auch unter einem enormen Druck und denkst, du musst irgendwas Tolles machen oder so. Und ich hab probiert und probiert, alle möglichen Bühnenbilder und Modelle gebaut und wir haben immer wieder versucht – ich glaube, man kann das so sagen, versucht –, uns zu unterhalten, miteinander zu sprechen, was man ja erstaunlicherweise auch immer erst lernen muss – dass man miteinander reden kann. Oder eines Tages so weit kommt, dass man nicht mehr reden muss. Und ...

Wim Wenders: Pina ist ja nicht besonders gesprächig gewesen.

Peter Pabst: Nein, wahrhaftig nicht, aber eigentlich war das kein Problem zwischen uns.

Vor nicht so langer Zeit hatten wir unser erstes Gastspiel in China, in Peking, und die Direktorin des Chinesischen Nationalballetts, Zhao Ruheng, hatte gebeten, dass Pina und ich vorher mal für zwei oder drei Tage dorthin kommen, für eine Pressekonferenz und um dort Leute kennenzulernen. Sie wollte auch gerne ein Gespräch mit chinesischen Künstlern organisieren und in diesem Gespräch fragte jemand: „Wie gestaltet sich Ihre Zusammenarbeit? Wie diskutieren Sie, wie sprechen Sie miteinander?“ Und ich habe gesagt: „Na ja, also, das ist natürlich jetzt nach so einer langen Zeit“ – da hatten wir schon fünfundzwanzig Jahren zusammen gearbeitet –, „nach fünfundzwanzig Jahren, da müssen wir dann doch nicht mehr zu viel reden.“ Da hat man schon so viele gemeinsame Bilder im Kopf, also es sind ja unendlich viel mehr als die, die ich wirklich gemacht habe, da haben wir ja tausend Gedanken gedacht, tausend Bilder gesehen, die nicht gemacht worden sind.

Jedenfalls hat Pina mich damals unterbrochen und gesagt: „Mein Lieber, wir haben nie viel miteinander reden müssen.“ Ich fand das sehr schön, weil das ist vielleicht eines der Geheimnisse, warum wir so lange, so fruchtbar und mit so viel Freude aneinander haben arbeiten können.

Wim Wenders: Und trotzdem habt ihr das ja zum ersten Mal damals gemacht: 1980, die Wiese, wie ist denn das alles entstanden, das Reh und die Scheinwerfer und das erste Bühnenbild, das du mit Pina gemacht hast?

Peter Pabst: Das ist eigentlich ganz blöd passiert, nach endlosen Umwegen. Wir hatten sogar überlegt, ob ich einfach ein Bild von davor nehme, weil uns die Zeit davonlief, ob wir den Raum von Kontakthof nehmen, und ich baue einen Gemüsegarten rein (lacht), also dass da lauter Kohl drin wächst. Wie gesagt, es war die Phase des nicht so sehr exzessiven Tanzens. Und dann erinnere ich mich, habe ich – in einem anderen Zusammenhang – in einem sehr schönen Buch über Fellini geblättert – der Peter Zadek hatte mir das gerade geschenkt – und da war ein Foto drin, von den Dreharbeiten zu „La dolce vita“ glaube ich, eine Aufnahme von einem Nachtdreh. Da war eine Wiese und da war die ganze Technik von dem Film drauf und so. Die Szene war in so ein unwirkliches Licht getaucht, wie oft, wenn man die Nacht zum Tag leuchtet. Ich hab gedacht: „Ach, das ist aber schön!“ Und hab mir vorgestellt: Wenn ich die ganze Bühne aber wirklich leer räume, bis an die Mauern, und einen echten Rasen darauflege, dann steht doch das Theater auf einer Wiese und dann wird es nach Gras riechen und da werden auch Insekten rumtollen im Licht der Scheinwerfer. Ich habe dann Pina das Foto gezeigt und sie hatte auch Lust darauf und dann habe ich angefangen. So ging das los.

Wim Wenders: Also so ein Rasen zum Ausrollen?

Peter Pabst: Den man so kauft.

Wim Wenders: Muss man den denn gießen?

Peter Pabst: Ja, den muss man gießen. Und man muss ihm Licht geben und ihn belüften und ihn manchmal auch mähen.

Und am Anfang musste man ihn auch säubern. Das ist eine meiner liebsten Erinnerungen. Damals, 1980, wurde dieser Rollrasen noch richtig in der Erde gezogen. Der wurde dann mit speziellen Schälmaschinen etwa fünf bis sechs Zentimeter unter der Oberfläche von der Wiese abgeschält. Das waren also drei Schichten: Grashalme, Wurzeln und Erde, und so wurde er in einzelnen Bahnen aufgerollt und ins Theater geliefert. Und als wir nun die erste Lieferung auf der Bühne ausgerollt hatten, war der natürlich ganz schmutzig, weil die Erde von der Unterseite auf den Halmen der Oberseite hängen geblieben war. Im Garten hätte die der erste Regen weggewaschen, aber bei uns auf der Bühne hat es ja nun nicht geregnet.

Also habe ich damals den Hausmeister gefragt, ob er mir nicht zwei Putzfrauen auf die Bühne schicken kann mit Staubsaugern, damit sie den frischen Rasen saugen. Er hat das auch gemacht und ich habe mich still in den Zuschauerraum gesetzt und den beiden Damen in ihren blauen Kitteln zugeschaut, die nun die allerersten „Besucher“ auf meiner Wiese waren, und ich habe mir angehört, was sie zu sagen hatten über diesen Narren, der sich so einen Unsinn ausgedacht hatte.

Inzwischen ist das alles Erinnerung, weil Rollrasen schon längst nicht mehr in Erde gezogen wird, sondern erd- und keimfrei mit Nylonnetzen verwachsen.

Wim Wenders: Konnten die Tänzer sich da gut drauf bewegen? War das für die das erste Mal auf so einem Boden oder ...

Peter Pabst: ... nein, diese Wiese war zwar neu, aber sie hatten schon ihre Erfahrungen gemacht. Ich habe da ja nicht eine neue Bewegung in Gang gesetzt. Sacre war schon da gewesen, mit dem Torf, es hatte Arien gegeben mit dem Wasser, das waren ja immerhin schon widerspenstige, schwierige Böden. Ich glaube, die Blätter, die es in Blaubart gegeben hat, die waren da nicht so prägend, also prägend meine ich jetzt im Hinblick auf die Verlängerung in den Körper, auf den Einfluss auf die Bewegungen. Also die Erfahrung war nicht völlig neu, nur das Gras war neu und die Technik, die wir sowieso brauchten.

Wim Wenders: Da habt ihr dann einfach nur sichtbar gemacht, was vorher unsichtbar blieb ...

Peter Pabst: ... wir haben das, was man sonst versteckt, die ganze Beleuchtungstechnik, Kameras, Monitore und so weiter, das haben wir einfach auf die Wiese gestellt. Das ist etwas, was ich eh ganz gerne habe. Ich bin ja eher so ein Schlamper, ich bin ja nicht so ein Ästhet, eher jemand, der das ein bisschen schluderig macht, jedenfalls wurde die Wiese immer verkramter. Und dann habe ich irgendwann ein Reh angeschleppt. Das war gar nicht so einfach.

Wim Wenders: Wo hast du das gefunden?

Peter Pabst: Da hab ich rumtelefoniert bei Naturkundemuseen und bei Tierpräparatoren, wer so was hat.

Wim Wenders: Sieht aus wie Bambi.

Peter Pabst: Ich weiß noch, dass Pina mit mir einen Moment lang überlegt hat, ob das Stück „Bambi“ heißen sollte (lacht). Also, da habe ich immer rumtelefoniert, wer so ein Reh hat, bis ich eins gekriegt habe. Ich habe erst später gelernt, dass es in manchen Ländern ganz schön schwierig sein kann, mit einem präparierten Reh einzureisen.

Und dann gibt es auch einen Rasensprenger auf der Wiese. Diese Sachen, diese Banalitäten, die haben dann plötzlich funktioniert, die man sonst gar nicht machen könnte – im Theater ging das.

Wim Wenders: Das interessiert dich, glaub ich, das reizt dich, wenn was nicht geht, wenn jemand sagt „unmöglich“, dann bist du sofort dabei, ne?

Peter Pabst: Ja.

Wim Wenders: Dann willst du es machen ...

Peter Pabst: ... sonst, denke ich oft, bin ich eher so ein bisschen lahm, aber wenn dann was nicht geht, das kann ich nicht haben ... Also, ich verliere auch nicht gerne, das muss ich zugeben (lacht). Das will ich nicht.

Wim Wenders: An welchem Zeitpunkt setzt denn was ein? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Auf der einen Seite die szenischen Ideen von Pina, die tänzerischen Ideen, und dann gibt es das große Puzzle, wenn man so sagen will, des vorgegebenen Themas, wenn man das überhaupt Thema nennen kann. Wo kommen da die visuellen Ideen rein? An welchem Zeitpunkt schleichst du dich rein oder gleitest du hinein? Oder wie befruchtet sich das gegenseitig? Das würde ich gerne mal wissen. Wann kommen aus der Probebühne Ideen zu dir, wo du dann sagen kannst: „Jetzt kann ich anfangen?“

Peter Pabst: Man denkt immer, es gäbe da so einen Ausgangspunkt, so einen konkreten Anfang. Wie du sagst: „Jetzt fangen wir an, jetzt lege ich los!“ Nach meiner Erfahrung stimmt das auch für den Film, für die Oper und meistens für das Theater, aber nicht für die Arbeit mit Pina. Es gab bei Pina ja nicht wirklich eine Voraussetzung für so einen „point of departure“: einen Text, tänzerische Ideen, Musik oder so. Eigentlich wurde mir immer erst nachträglich bewusst, dass ich schon angefangen hatte.

Klar, am Anfang hatte ich das Problem mit meinem Modellkasten, der mich schwarz angegähnt hat. Bei diesem Problem konnte mir Pina aber auch nicht helfen. Sie hatte ja auch noch nichts. Da fing ich dann an, so rumzuspielen, nur damit da was drinstand, dass der aufhörte zu gähnen. Manchmal stellte ich auch erst mal was rein, was ich schon hatte.

Wir haben nie vorher diskutiert, darüber, wie das werden könnte. Vielleicht weil das Pinas Arbeit zu früh festgelegt hätte. Da sollte, musste ja noch das ganze Abenteuer, die Entdeckungsreise stattfinden.

Wim Wenders: Aber trotzdem interessiert mich das so ein bisschen, wie sich das gegenseitig anschubst.

Peter Pabst: Das klingt jetzt erst mal wie ein Widerspruch. Einerseits hat sich der Prozess der Annäherung an ein neues Stück in den fast dreißig Jahren, die Pina und ich zusammen gearbeitet haben, nicht wesentlich verändert, andererseits hat sich aber nie ein Rezept entwickelt, das eine eindeutige Antwort auf diese Frage zulassen würde.

Wir fingen eigentlich beide unabhängig voneinander an. Dabei bin ich sicher, dass Pina schon genauere Gedanken hatte als ich. Nur hat sie darüber nie gesprochen, vielleicht, weil sie es noch nicht formulieren konnte oder wollte. Sie war ja sehr vorsichtig mit dem gesprochenen Wort.

Wim Wenders: Dann ist es vielleicht besser, wenn wir das nicht allgemein bereden, sondern du so Stück für Stück überlegst, wie da was hin und her gegangen ist.

Peter Pabst: Ich weiß, dass ich mich angeschlichen habe, manchmal mit Bildern, manchmal waren es auch irgendwann schon Modelle, die ich versucht hatte. Das war eine Suche nach kleinen Welten, die vielleicht eine Welt für Pinas zukünftiges Stück und für die Tänzer darin werden konnten. Aber am Anfang war meine Suche immer noch ganz ungezielt, diffus, ein Spiel im Nebel.

Wim Wenders: Aber du musst ja dann irgendwann mal ungefähr gewusst haben, was in die Box rein könnte, und das muss ja auch mit Pinas Ideen irgendwie symbiotisch geworden sein.

Peter Pabst: Ja, natürlich. Es wäre idiotisch gewesen, ein Bühnenbild ohne oder gar gegen Pina machen zu wollen. Aber bei uns war der Anfang nie so formuliert, er war viel spielerischer, viel tastender. Und Pina hatte ja zu Anfang auch nicht so konkrete Ideen. In den ersten fünf Jahren hab ich sie immer gefragt, ob sie schon eine Ahnung hat, wo es hingeht oder wo es hingehen könnte. Dann hab ich fünf Jahre lang die gleiche Antwort gekriegt: „Weißt du, ich versuch immer in mich reinzuhören, aber da ist noch was darüber, es kommt noch nicht heraus.“ Und nach fünf Jahren hab ich aufgehört zu fragen.

Wim Wenders: Dann war es ja vielleicht eher so, dass sie ganz froh war, wenn von dir was Konkretes kam, weil sie sich dann auch ein bisschen daran festhalten konnte.

Peter Pabst: Ja, aber erst später. Am Anfang wollte Pina gar nichts. Ich denke, sie wollte einfach nicht gestört werden. Jetzt, während wir darüber reden, denke ich, sie wollte das, was sie zu Beginn einer Produktion mit den Tänzern suchte oder was sie versuchte zu finden, pur sehen, rein, und nicht schon durch eine Geografie oder die Stimmung dessen, was ich gemacht hatte, gefärbt. Einfach ungestört sehen und prüfen, ob das gut ist. Auf neutralem Boden – schwarzem Tanzteppich. Und ich habe da auch nicht geschubst. Ich habe vielleicht mal einen Gedanken erwähnt oder ihr ein Bild auf den Tisch gelegt, eine Skizze. Aber wenn Pina nicht gleich darauf reagiert hat, habe ich es spätestens am Ende der Probe wieder weggeräumt. Ich dachte, dann ist der Vorschlag nicht gut genug oder sie will jetzt nichts sehen. Ich habe da nie versucht etwas durchzusetzen. Ich fand, eine Idee muss schon so gut sein, dass sie gleich anfängt zu strahlen.

Wim Wenders: Da sind dann unzählige unter den Tisch gefallen.

Peter Pabst: Viele, unendlich viele. Das war wie bei einem üppig gedrehten Film, ein Drehverhältnis von mindestens eins zu zehn oder so.

Wim Wenders: Dann gehen wir alles noch mal von Anfang an durch. Über 1980 haben wir schon geredet, wie war denn das bei Nelken?

Peter Pabst: Bei Nelken ...

Wim Wenders: ... Klassiker!

Peter Pabst: Irgendwann haben Pina und ich über Blumen geredet, über Holland. Da gibt es im Frühjahr diese endlosen Blumenfelder.

Wim Wenders: Aber das sind doch eher Tulpen!

Peter Pabst: Ja, da sind es richtige Tulpenfelder. Die sind aber atemberaubend, ein märchenhaftes Erlebnis, das zu sehen ...

Wim Wenders: Da hast du also riesige Farbflächen ...

Peter Pabst: ... wahnsinnig! Und von einer Intensität und in Farbkombinationen ausgesät, als wären die Farmer alle Maler. Du denkst, du wirst verrückt, ein Rausch von Farben. Pina hat auch von Feldern erzählt, auf denen Nelken blühten. Die hatte sie in Chile gesehen. Und Nelken fand ich spannend, weil diese Blumen in den Sechzigerjahren einen sehr formalen Charakter hatten, bürgerlich korrekt waren. Aus welchem Anlass auch immer, man brachte Nelken mit. Meistens kleine Sträuße, fünf oder sieben Blumen. Und später galten Nelken aus eben diesen Gründen als spießig, obwohl sie eigentlich sehr schöne Blumen sind.

Das haben wir damals zwar noch nicht so als Bühnenbild beschlossen, aber das war zumindest mal als eine Möglichkeit in der Welt. Und dann habe ich mal so was gebastelt, eine verrückte Arbeit, weiß ich noch.

Wim Wenders: Mit Plastikblumen oder wie?

Peter Pabst: Nein, im Modell. Du kannst ja so ein Nelkenfeld nicht zeichnen.

Wim Wenders: Also wie hast du es gemacht?

Peter Pabst: Ich habe Schwämme in kleinste Fitzel gerissen, habe sie auf eine Stecknadel gesteckt, die Stecknadel dann in rosa Farbe getunkt und sie irgendwohin gesteckt, damit sie trocknet. So lange, bis ich ungefähr dreitausend Stück (lacht) hatte. Das war richtig kontemplativ, ich hab eine Woche lang keinen Menschen gesehen und nicht gesprochen. Ich! Und daraus habe ich dann im Modell ein rosa Nelkenfeld gemacht. Aber dann dachte ich, das ist vielleicht ein bisschen süßlich.

Nun hatte ich kurz zuvor einen Film gemacht mit Tankred Dorst. Den hatten wir an der Grenze zur DDR gedreht. Und da war immer dieser Grenzzaun, in die Tiefe gestaffelt, und dazwischen liefen – an Laufdrähten geführt – halb verhungerte Schäferhunde, die versuchten „Grenzverletzer“ zu schnappen. Schrecklich!

Das fiel mir jedenfalls wieder ein, und ich dachte, vielleicht kann ich ja das Nelkenfeld von Schäferhunden bewachen lassen, wegen der Süßlichkeit. Pina mochte den Gedanken an Hundegebell.

Wim Wenders: ... ja klar.

Peter Pabst: Ich wollte also Laufdrähte rechts und links der Bühne spannen und dachte, ich rufe bei der Polizei an und die geben mir dann zwei Schäferhunde. Die haben ja so schöne, ausgebildete, gut erzogene Hunde. Leider hat mir der zuständige Beamte bei der Wuppertaler Polizei erklärt, dass ich die Hunde von ihnen auf keinen Fall kriege. Warum nicht? „Weil unsere Hunde darauf trainiert sind, dazwischenzugehen, wenn es Krawall gibt. Und wenn unsere Hunde auf einer Bühne laute Musik erleben und tanzende Tänzer, dann ist das für die Krawall, und keiner hält sie mehr zurück.“ Der Mann gab mir den guten Rat, ich solle lieber private Hunde engagieren, möglichst aus kinderreichen Familien.

Wim Wenders: Wo viel Musik gemacht wird.

Peter Pabst: Wo viel Musik gemacht wird und wo die alles gewöhnt sind und (lacht) auf alles gefasst. Ich habe also zwei Schäferhunde mit guten Voraussetzungen gefunden, aber das ging auch nicht gut: Der eine hat auf der Seitenbühne gleich unsere Kinosessel entdeckt, die in „Nelken“ immerzu benutzt werden, weich gepolstert und mit Samt bezogen, und sich sofort auf einen dieser Sessel gesetzt – das war offenbar das Komfortabelste, was er bisher in seinem Hundeleben erlebt hatte –, und er weigerte sich strikt und erfolgreich, jemals wieder von seinem Sessel herunterzukommen.

Wim Wenders: Der war falsch besetzt.

Peter Pabst: Der war falsch besetzt und der zweite war auch falsch besetzt. Der kriegte nämlich einen Nervenzusammenbruch, als die Musik zum ersten Mal laut wurde. Er hat sich hingesetzt und hörte nicht mehr auf zu pinkeln (lacht). Also irgendwie war das nichts. Die machten, was sie wollten, und bellten immerzu, was Pina zu den rosa Nelken eigentlich gemocht hatte, als Idee zumindest. Aber als andauernde Geräuschkulisse war das dann doch sehr anstrengend und wir fanden beide, dass es auch Momente im Stück geben müsste, in denen kein Hund bellt. Und so ist das dann entstanden, dass wir schließlich vier Hunde hatten, die aber von ihren Besitzern geführt wurden.

Wim Wenders: Schön, wie so eine Idee sich weiterentwickelt.

Peter Pabst: Ja, das lebt. Deswegen ist es ja so schwer, die Frage klar zu beantworten: wie entsteht denn das oder wie fängt das an?

Wim Wenders: Und dann mussten die Tänzer lernen sich in den Nelken zu bewegen?

Peter Pabst: Dann mussten sie lernen in den Nelken zu tanzen. Das war wieder mal nicht einfach! Aber dafür mussten die Nelken ja erst mal her.

Ich hatte ein sehr kleines Budget für das Stück. Kunstblumen konnte man in Deutschland zwar kaufen, aber nur für viel Geld. Und Nelken gab es gar nicht. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sie galten als spießig, keiner wollte Nelken kaufen, schon gar nicht künstliche, und also wurden sie auch nicht hergestellt.

Ich hatte mir aber ausgerechnet, dass ich für die Wuppertaler Bühne ungefähr achttausend Blumen brauchen würde. Die gab es nicht am Markt, die konnte ich nicht bezahlen und bis zur Premiere hatte ich noch vier Wochen Zeit. Grund genug, um schlecht zu schlafen! Um fünf Uhr morgens bin ich aufgewacht, in Schweiß gebadet, und dachte panisch darüber nach, wo in der Welt noch jemand Kunstblumen macht. Und plötzlich – das war wie ein Flash – sah ich fleißige gelbe Hände, die Blumen machten. Mensch, natürlich, in Asien!

Fieberhaft habe ich dann Telefonnummern rausgesucht, bis neun Uhr gewartet und dann die Wirtschaftsabteilungen aller asiatischen Botschaften in Bonn angerufen. „Werden in Ihrem Land Kunstblumen hergestellt?“

Bei der thailändischen Botschaft hatte ich Glück. Die haben mir einen Kontakt nach Hamburg vermittelt und zu einem Hersteller in Bangkok. Herr Rumpf, der Hamburger Importeur, rief mich nach ein paar Stunden zurück und bot an, achttausend Nelken in drei Farbtönen herzustellen und in zwanzig Tagen per Luftfracht ins Opernhaus Wuppertal zu liefern.

Daraus ist fast eine Freundschaft geworden, weil der uns über lange Zeit immer mit Blumen versorgt hat. Er hatte einen alten Chinesen, der in der Konfektion war – der machte, nehme ich an, Jeans und T-Shirts –, aber der hatte früher mal Kunstblumen hergestellt, und immer, wenn ich mit einer Bestellung kam, dann sattelte der um und produzierte rosa Nelken für uns und später auch andere Blumen.

Wim Wenders: Und immer gleich achttausend Stück?

Peter Pabst: Nein, das ging auch mit zweitausend. Jedenfalls hab ich die Blumen erst mal gekriegt, ich habe sie auch schnell genug gekriegt und für einen Preis, den ich bezahlen konnte. Das war schon fast ein Wunder. Aber als sie zum ersten Mal eingepflanzt waren, da war es dann wirklich wunderbar, dieses rosa leuchtende Feld aus Nelken auf der Bühne der Wuppertaler Oper, gar nicht süßlich, einfach ein Traum.

Doch dann kam sofort ein böses Erwachen: Die gehen ja kaputt, wenn die Tänzer darin tanzen!

Wim Wenders: Ja klar ...

Peter Pabst: ... und das habe ich bis heute nicht vergessen, dafür habe ich Pina wirklich geliebt, weil da hat sie gezeigt, wie sehr sie es einem leicht gemacht hat, zu spinnen – auch mit Bühnenbildern. Da hat sie nämlich gesagt: „Wir können ja eine Szene machen, wo die alle Nelken trösten.“ Sie nannte das „Nelkentrösten“, das hieß, die geknickten Nelken wurden wieder aufgerichtet (lacht). Das habe ich ihr nie vergessen, dass Pina meine Nelken trösten wollte. Wir haben das dann aber nicht gemacht, weil sich herausstellte, dass auch der Verfall wieder schön war. Das hat ja eine unglaubliche ästhetische Wirkung, wenn dieses Nelkenfeld am Anfang ganz warm glüht. Und dann gibt es diesen Moment – das ist wie so ein Nachbrenner –, wenn Lutz Förster in einer Taubstummensprache The Man I Love erzählt oder tanzt und plötzlich das volle Licht angeht und dann die ganze Bühne in gleißendem Rosa erstrahlt. So haben wir dann irgendwann gemerkt, dass es ja auch eigentlich schön ist, dass die kaputtgehen, dass die Blumen einfach zertreten werden. Entschuldige, ich rede wahrscheinlich zu viel ...

Wim Wenders: ... nein ist wunderbar, das wollte ich immer schon wissen.

Peter Pabst: Lass mich noch was zu dem „Nelkentrösten“ sagen. Das ist so ein kleines Beispiel für die freie, komplizierte und doch ganz leichte Fantasie, die Pina bei ihrer Arbeit hatte. Das war einzigartig. Und so ging sie mit Schwierigkeiten um, nicht beschwert oder klagend, sondern einfach erfinderisch. Sie beseitigte Schwierigkeiten, indem sie sofort etwas daraus machte. Nelken trösten!

Und nachdem ich so viel über Unsicherheiten gesprochen habe, fällt mir nun auf, dass da ja doch eine große Sicherheit war. Was immer ich für ein Bühnenbild gedacht oder gemacht haben mochte, ich konnte sicher sein, dass Pina und die Tänzer es ganz wunderbar benutzen würden, es auf die schönste Art zu ihrer Welt machen würden. Was für eine Freiheit hat das dem Bühnenbildner gegeben. Vielleicht ist das auch ein Teil der Symbiose. Ich habe das Bühnenbild für sie gemacht und sie haben mich davon befreit, indem sie es übernommen haben.

Das Nelkenfeld hat dann auch noch einen Nebeneffekt gehabt, wie in Amsterdam zum Beispiel. Da haben wir Nelken gespielt, und am Morgen nach der Premiere saßen vor dem Theater lauter Bühnenarbeiter, aber solche mit kaputten Zähnen und gebrochenen Nasenbeinen und dramatischen Tätowierungen – das war damals noch nicht ganz so üblich wie heute –, die saßen in der Sonne und machten rosa Nelken gerade. Auf der Straße, an einer Gracht! Das war ein herrlich absurdes Bild: Diese wüsten Männer, vor denen man sich fürchten mochte, machten rosa Nelken gerade.

Wim Wenders: Ist da Draht drin?

Peter Pabst: Da ist Draht drin.

Wim Wenders: Keine Gefahr für die Tänzer?

Peter Pabst: Doch, könnte sein. Ist aber sehr unwahrscheinlich. Ich habe schon sehr über den Boden nachgedacht, um einen zu kriegen, in den ich die Nelken so reinstecken kann, dass sie nicht bei der ersten Berührung wieder rausfliegen. Je mehr lose auf dem Boden herumliegen, desto größer ist immer die Verletzungsgefahr. Das ist dann schon wieder ein relativ komplizierter Boden geworden: Holzplatten mit Löchern, unterlegt mit einem faserigen Dämmmaterial, das man damals für Wärme- oder Schallisolierung beim Hausbau benutzte.

Wim Wenders: Das ist ein bisschen weicheres Material?

Peter Pabst: Das ist ein weicheres Material, ja. Heute sind es meistens Schäume, aber damals hat man noch so Faserdämmplatten gemacht. Das war wie gepresste Kokosfasern oder so ...

Wim Wenders: ... so Schalldämpfdinger wie an deiner Decke hier?

Peter Pabst: Genau. Die erfüllten zwei Funktionen: Erstens hielten diese Fasern die Blumenstiele ganz gut fest, und zweitens machten sie den Boden schalltot, das heißt, der Holzboden berührt nicht mehr den Bühnenboden und macht nicht mehr so einen ekligen Bums ...

Wim Wenders: Wir machen mal weiter. Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört – was hast du denn da für ein Feld ausgebreitet?

Peter Pabst: Das war angestoßen von einem Foto, wie so oft. Ich muss mal überlegen ... es könnte eins von Diane Arbus gewesen sein, ich bin nicht sicher. Also ich hatte ein Foto gefunden, darauf war einfach ein Waldrand, ein Tannenwald im Nebel. Erde und Nebel. Schwere Erde, ein Acker, der jeden Tag umgegraben wurde. Dann hab ich aber gedacht, so ist das nichts, und habe den Acker auf eine leicht in sich verzogene Schräge gehoben, die man zwar mit den Augen kaum wahrnimmt, die aber noch eine andere Spannung in das Bild bringt. Von vorne nach hinten steigt der Boden links zwanzig Zentimeter und rechts dreißig Zentimeter an. Die Schräge ist also in sich verzogen, aber minimal, nicht sichtbar, aber fühlbar.

Wim Wenders: Für die Tänzer wahrscheinlich doch ganz schön schräg.

Peter Pabst: Nein, das merken die kaum. Diese Schräge ist circa zwei Prozent. Eine normale Bühnenschräge, auf der die Tänzer ohne Probleme tanzen können, ist drei bis 5,5 Prozent. Natürlich haben mich alle schief angeguckt und nicht verstanden, warum ich sie so eine riesige Schräge aufbauen lasse, die man eigentlich gar nicht sieht. War ja ein großer Bauaufwand. Aber als ich sie für eine Probe einmal weggelassen habe, weil die Einrichtungszeit so knapp war, und die Erde einfach auf den Bühnenboden habe schaufeln lassen, da war das, als wenn dir jemand unerwartet die Ohren zuhält. So hat das gefehlt, so langweilig, so unbefriedigend wirkte das. Es ging überhaupt nicht ohne, das war jetzt allen klar, aber es blieb ein in jeder Hinsicht schwerer Boden.

Wim Wenders: Hat der an den Füßen geklebt?

Peter Pabst: Manchmal schon. Das war immer so eine Grenzgängerei, wie feucht man ihn hält, damit er nicht staubt, und wie trocken er sein muss, dass man nicht ausglitscht oder dass die Erde nicht wirklich klebt. Es ist für die Tänzer in jedem Fall schwer, weil der Boden unregelmäßig ist. Die Erdbrocken müssen schon grob und fest sein. Die merkt man deutlich unter den Füßen. Und dann ...

Wim Wenders: Dann hast du ...

Peter Pabst: ... dann habe ich irgendwann mit Nebel rumgespielt.

Wim Wenders: Ja, der Nebel, reden wir mal über den Nebel.

Peter Pabst: Da mache ich vielleicht zuerst mal wieder einen Umweg: In den Siebzigerjahren habe ich das Bühnenbild und die Kostüme gemacht für Peter Zadeks Bochumer Inszenierung von Hamlet. Der fand in einer umgebauten Fabrikhalle statt. Das war ein sehr poetischer, aber ein rau poetischer und sehr brüchiger Hamlet. Magdalena Montezuma spielte den Geist von Hamlets Vater. Ich hatte ihr einfach eine Kiste hingestellt und einen barocken goldenen Spiegelrahmen davorgeschraubt. Magdalena setzte sich auf die Kiste in den Rahmen und war das Bild von Hamlets Vater. Und immer, wenn der Geist erschien, stieg sie von der Kiste aus ihrem Rahmen, und ich kam mit meiner Nebelmaschine und machte ihr eine Wolke (lacht). Das war ihre Geisterscheinung. So schritt sie immer in einer Wolke und ich immer zischend und puffend neben ihr her.

Mir ist das eingefallen, weil da ein Empfinden war, in dem sich Pina und der Peter Zadek – die sich übrigens beide sehr geschätzt und auch gemocht haben – ganz ähnlich waren. Auf eine bestimmte Art haben beide sehr einfach gedacht. Das hatte etwas mit Ehrlichkeit auf der Bühne zu tun. Mit nicht schummeln. Hier hieß das: im Theater wird Nebel – wenn er nicht aus Tüll ist – mit einer Nebelmaschine gemacht. Da ist ein Mensch, der hat so eine Maschine, drückt auf einen Knopf, und aus einer Düse kommt mit lautem Zischen ein scharfer Strahl, man muss wohl sagen „Dampf“. Dieser Dampf wird zu einer Wolke, breitet sich weiter aus und hüllt die Menschen auf der Bühne in Nebel. Und wenn das so ist, so fand die Pina ebenso wie der Zadek, dann kann man das auch sehen!

Es hat Pina – jedenfalls während unserer Zusammenarbeit – nie interessiert, mit großem technischem Aufwand zu verstecken oder zu verheimlichen. Die Wirklichkeit war auch eine Wahrheit auf der Bühne. Wenn im Frühlingsopfer die Tänzer sich so sehr anstrengten, dass sie keuchten und schwitzten, und wenn sie sich dann in den Torf auf der Bühne warfen, dann wurden sie eben „schmutzig“. So wie ich in Zadeks Othello den Ulrich Wildgruber schwarz angemalt habe, und als die weißhäutige Eva Matthes als Desdemona sich verliebt in seine Arme warf, dann wurde sie eben auch schwarz. Weder Pina noch Zadek hatten Sorge, dass das unfein sein könnte. Zum Glück unserer Zusammenarbeit gehörte ganz sicher, dass wir diese Sorglosigkeit von Anfang an geteilt haben. Keiner von uns musste fein sein, keiner wollte dekorativ sein und keiner von uns hat sich für Technik interessiert.

Ich kann das, aber ich brauche es nicht.

Wim Wenders: Die Nebelmaschine, wer hat die dann benutzt? Die Tänzer selbst?

Peter Pabst: Nein, die Nebelmaschine habe lange Zeit ich in der Hand gehabt. Die war wie ein Pinsel für mich und ich habe damit in die Luft gemalt, ziemlich expressiv manchmal, ich habe Tänzer versteckt oder auch verschreckt, habe Tanzreihen mit Nebel unterbrochen, ganz verschwinden und wieder auftauchen lassen. Das hat viel Spaß gemacht und es sind wunderbare Bilder entstanden und ständig wechselnde Stimmungen, die von absolut romantischen Momenten bis zum totalen, bedrohlich wirkenden, beängstigenden Chaos reichten.

Später dann, als auch der Nebel seine Form gefunden hatte, hat es ein Kollege von der Requisite gemacht.

Wim Wenders: Two Cigarettes in the Dark: Da hast du ein unmögliches, aus allen Proportionen fallendes Haus gebaut. Verrücktes Teil. Was war denn das, wo kam denn das Haus her?

Peter Pabst: Das ist erst mal aus der Verzweiflung entstanden. Irgendwie hatte ich zu dem Zeitpunkt das Gefühl, die Böden waren abgegrast (lacht), und ich wusste nichts mehr über Böden zu dem Zeitpunkt. Also Boden konnte grad nicht sein.

Ich habe nach einem Raum gesucht, hab mit Pina über Räume geredet. Sie hatte verstanden, dass ich keinen Boden mehr denken wollte oder konnte, und schien das gleiche Bedürfnis nach einem Raum zu haben. Ich weiß nicht mehr, was den Anstoß gegeben hat da. Vielleicht war das ein Bild von einem Museumsraum, deshalb die großen Fenster. Die ja sind wie Schaufenster. Während ich an dem Raum gezeichnet habe, ist er für mich so etwas wie ein verrücktes „Hotel New Hampshire“ geworden. Die Türen sind zu klein oder zu groß, man versteht auch nicht, wo die hinführen, und die Menschen darin sind alle ein bisschen verrückt oder benehmen sich jedenfalls so.

Wim Wenders: Ja, es hat auch so ein bisschen was vom deutschen Expressionismus. Da ist alles außer Proportion.

Peter Pabst: Ja, total ...

Wim Wenders: ... auch das Verhalten der Leute.

War das die erste Projektion, die du benutzt hast ? Diese Super-8-Bilder auf die nackte Brust von – ich glaube, das war Helena.

Peter Pabst: Ja, das war Helena. Das haben sie auf den Proben ausprobiert und Pina hat es dann im Stück behalten.

Wim Wenders: Für mich – so in der Erinnerung – war es das erste Mal, dass bei Pina etwas projiziert wurde.

Peter Pabst: Vorher hatte Pina in Walzer den Film einer Geburt auf einer kleinen Leinwand gezeigt.

Aber zurück zu dem Raum. Ich habe dann einfach gebaut und dieser Raum ist mir so geraten. Hinter die Fenster wollte ich andere Landschaften setzen. Die wurden dann wie eigene Bühnen.

Wim Wenders: Auch so komische Treppen ...

Peter Pabst: ... Treppen, die architektonisch ganz unsinnig sind, sinnlos zwischen Ebenen rauf und runter steigen ... Und hinter den Fenstern sind wieder Bühnenlandschaften, ein Dschungel hinter einem Fenster, eine Wüste hinterm anderen – da taucht übrigens schon ein Kaktus auf –, und links ...

Wim Wenders: ... das sieht fast so wie ein Aquarium aus ...

Peter Pabst: ... hinter dem anderen links war ein Aquarium, genauer gesagt drei, in die ich dann Goldfische reingesetzt hab. Das war eher kompliziert. Ich hab mir die immer von einem Züchter geholt. Jeder in seinem Plastikbeutel mit Wasser und dann musste ich die Plastikbeutel in das Aquarium legen, damit sich das Wasser im Beutel ganz langsam der Temperatur des Aquariums angleicht. Erst dann konnte man sie aus dem Beutel rauslassen und es ging ihnen gut. Dabei hab ich übrigens auch gelernt, dass Fische von Natur aus gar nicht scheu sind. Ich konnte die streicheln! Die kannten uns Menschen noch nicht.

Später ist Dominique Mercy in weißer Unterhose und mit Schwimmflossen zu den Goldfischen ins Wasser gestiegen.

Wim Wenders: Gut. Ich schwimm auch gerne mit Fischen rum. Ich habe einen Freund, der hatte seinen Swimmingpool mit frischem fließendem Wasser gefüllt und da waren Fische drin, damit man auch immer wusste, dass kein Chlor und kein gar nichts drin war. Die Fische fühlten sich sauwohl und waren eigentlich so wie Hunde, die mit dem Schwanz wedeln, die waren immer froh, wenn jemand dazukam ...

Peter Pabst: ... dann hatten sie Gesellschaft, sind nicht nur Delphine so neugierig ...

Wim Wenders: Sag mal, Viktor: da wird alles Mögliche raus- und reingeschleppt. Da kannst du gleich mehrere Bühnen mit dekorieren mit alldem, was da rein- und rauskommt. Bist du auch zuständig für alle Requisiten und alles, was auf der Bühne gebraucht wird?

Peter Pabst: Grundsätzlich ja. Aber das heißt nun nicht, dass ich jedes Möbel und jedes Requisit erfinde oder gar entwerfe. Marion Cito kümmert sich sehr darum, Marion, die unsere Tänzer so wunderbar anzieht.

Viele dieser Dinge finden sich schon sehr früh in den Proben. Dann besorgen sich die Tänzer Requisiten, die sie für ihre Erfindungen brauchen, direkt bei Jan Szito oder Alf Eichholz, den beiden Requisiteuren. Dass wir in unserer kleinen Compagnie gleich zwei Requisiteure haben, zeigt schon, wie wichtig das ist für das Entstehen des Materials für die Stücke. Wenn die Tänzer etwas ausprobieren wollen und dafür irgendwelche Gegenstände brauchen, dann müssen die schnell bereitstehen, sonst ist die Situation schon wieder vorbei.

Oft bleiben die Dinge so, wie sie auf den Proben waren. Manchmal denke ich aber auch, sie könnten oder müssten anders aussehen aus ästhetischen oder praktischen Gründen oder auch aus Gründen der Sicherheit. Dann ändere ich sie, fange an zu entwerfen. Aber ganz oft spielt bei diesem Thema der Mangel an Zeit mit. Bei den Bühnenproben zu Viktor wollte Pina eine Szene wie eine Versteigerung machen und so was muss dann oft innerhalb weniger Minuten entstehen. Da kann man gar nicht lange darüber nachdenken: wie müsste das denn aussehen?

Das hat einen großen, für mich fast erzieherischen Wert, weil das oft zu ganz unprätentiösen Lösungen führt. Die würde ich mich als Designer gar nicht trauen, aber es ist genau das, was jetzt gebraucht wird.

Nicht gestaltend eingreifen ist manchmal erfrischender und lebendiger als das schönste Design.

In Viktor ist das dann eine ziemlich wirre Mischung geworden aus Antiquitäten, Banalitäten und vielem anderen ...

Wim Wenders: ... unglaublich viele Möbel.

Peter Pabst: Ja, ganz viele Möbel. Die sind fast alle aus Die Sieben Todsünden, weil die gerade greifbar waren ... und eigentlich die einzigen „schönen“ Möbel, die wir haben.

Wim Wenders: Doppelt verwendet, wa?

Peter Pabst: Wir können nur kaufen oder unsere eigenen Sachen nehmen. Ausleihen geht nicht, weil wir die Sachen zu lange entführen, wenn wir auf eine weitere Tour gehen oder so.

Wim Wenders: Was stand denn da im Hintergrund? In meiner Erinnerung sind das so pyramidenähnliche Inkabauten links und rechts. Was sind das für Gebilde?

Peter Pabst: Wo?

Wim Wenders: In Viktor, da stehen links und rechts so ansteigende ... ja, was ist denn das?

Peter Pabst: Ich habe das nie als Bauten gesehen. Da sind Wände aus Erde. Ich habe für mich nur nie geklärt, ob das jetzt eine Grube ist, also ob die wirklich da oben ist, oder ob das Erdwälle sind, also die Wirklichkeit unten auf der Bühne. Das wusste ich nie genau.

Wim Wenders: Ah, ja!

Peter Pabst: Das war das erste Mal, dass wir diese Art von Koproduktion gemacht haben.

Wim Wenders: Damit habt ihr das eingeführt?

Peter Pabst: Ja.

Wim Wenders: Mit den Römern!

Peter Pabst: Ich glaube, manche im Publikum waren enttäuscht über das Bühnenbild, weil die abgebrochene Säulen oder so was erwartet haben. Aber die gab es nicht. Nun war es Erde und da oben ging immer der Jan Minarik mit einer Schaufel rum. Dem habe ich vor jeder Vorstellung Tonnen von Erde hochschaffen lassen, damit er dreieinhalb Stunden lang die Erde wieder runterschaufeln konnte.

Wim Wenders: Der musste schwer schuften.

Peter Pabst: Ja, das war wirklich ein arbeitsintensives Bühnenbild.

Am Abend des ersten Aufbautages sah es grauenhaft aus, die Teile waren vom Transport zerschunden, sie waren als einzelne Bauteile sichtbar, überall weiße Flecken und Brösel. Grauenhaft! Zum Weinen. Ich war entsetzt und unsäglich enttäuscht. Pina machte mitleidig den Vorschlag, ich könnte doch ein Drittel wieder abräumen, alles mit diesen rot-weißen Plastikbändern absperren und eine Baustelle daraus machen. Was eigentlich ein guter Einfall war. Ich hab aber ziemlich giftig reagiert und ihr entgegnet, dass ich das Bild erst einmal richtig fertig machen wollte. Wenn sie es dann immer noch vorziehen würde, würde ich ihr gerne die Baustelle einrichten.

Am nächsten Tag haben wir dann sorgfältig den Aufbau verbessert und zum Abschluss habe ich den ganzen Bau mit Leim spritzen und dann mit frischer Erde bewerfen lassen. Das Ergebnis war umwerfend. Wie brauner Samt schimmerte die Erde im Licht. Der riesige dunkle Raum war wie ein warmer Mantel für die Tänzer. Er beschützte sie. Wir haben das dann nach jedem Aufbau wieder gemacht: mit Leim bespritzt und mit Erde beworfen. Wie du gesagt hast: schwere Arbeit. Ein Wahnsinn! So lange, bis nach etwa siebzehn Jahren die Teile so schwer geworden waren, dass niemand sie mehr heben konnte und wir das Bild neu bauen mussten. Aber ich finde, das Bild hat diesen sorgfältigen Aufwand verdient und noch viel mehr hat es Pinas Stück verdient. Für mich ist Viktor immer noch eines der vielfältigsten und reichsten Stücke in ihrem Werk.

Aber dieser Bühnenraum war später nicht nur voll von Leben erfüllt, er lebte auch selbst. Der große, anfangs samtene saubere Raum wuchs immer ein bisschen weiter zu. Durch Jan, der unablässig diese Unmengen von Erde von oben herunterschaufelte und auf den Bühnenboden warf.

Wim Wenders: Danach wurde es richtig schräg, also Ahnen mit den Kakteen auf der Bühne. Was waren denn das für Dinger? Wie hast du die gemacht? (Lacht.)

Peter Pabst: Ich glaub, ich hatte da ein Foto von einer Kakteenlandschaft gefunden, nicht mal besonders schön, eigentlich eher ein bisschen langweilig. Nur mag ich diese großen Kakteen so gerne. Ich habe immer davon geträumt, ein Haus zu haben in der Wüste von Arizona, ein einfaches Holzhaus, aber da müssten mindestens drei große Kakteen davorstehen, any how ... – Pina mochte den Gedanken an Kakteen auch, aber richtig schräg wurde es eigentlich erst, als ich angefangen habe, die zu machen. Fing schon beim Modell an: wie macht man Kakteen in Klein? Die sollten ja irgendwie auch lebendig sein. Klar kann man sich hinsetzen und sie schnitzen, aber dann werden sie formal immer gleich steif. Es fehlt der Raum für Unregelmäßigkeiten. Das ist so ein Grundproblem der Formen, ja schon der Materialien bei kleinen Maßstäben im Modell. Ich kann die Eigenschaften der Materialien, wie Flexibilität, Elastizität, Beweglichkeit, spezifisches Gewicht oder Oberflächenstruktur, nicht auch im Maßstab 1:25 verkleinern. Also sind sie fast immer zu dick, zu schwer, zu spröde oder zu steif. Und alles das spricht gegen Leben im Modell.

Ich wollte aber „lebendige“ Kakteen! Ich hab Kakteen immer als Figuren gesehen, fast wie Menschen ...

Wim Wenders: ... vor allem die mit den angewinkelten Armen dran ...

Peter Pabst: ... das sind so ganz typische Dinger. Jedenfalls hat sich Pina gerade mal wieder Kuchen holen lassen aus ihrem Lieblingscafé – das Café Best an der Ecke war ein ganz traditionelles Café mit eigener Konditorei –, und da ist es mir eingefallen, ich bin rübergegangen und habe gefragt, ob ich von ihnen eine Tortenspritze haben kann – Konditoren haben doch diese Plastikschläuche oder Beutel, weißt du, mit vorne so ’ner Spritze dran, mit so Zähnchen ...

Wim Wenders: ... richtig ...

Peter Pabst: ... und damit machen die diese gedrehten Tupfer aus Buttercreme auf ihre Torten ...

Wim Wenders: ... und Spritzgebäck!

Peter Pabst: Ein gutes Stichwort! Ich habe einfach Gips angerührt statt Buttercreme – gleiche Konsistenz – und habe mit deren Tortenspritze Kakteen „gespritzt“ – Spritzkakteen – und musste nur noch warten, bis sie hart waren.

Wim Wenders: Für dein Modell?

Peter Pabst: Für mein Modell. Ganz lebendige Formen. Die Erinnerung daran freut mich heute noch, weil dieser Einfall so naiv war, und das ist wieder ein Thema. Naivität ist wichtig! Weil man sich mit all seiner Professionalität so viele Türen zugemacht hat.

Pina hat mal einen sehr klugen Satz gesagt, der trifft das genau: „Für alles, was man lernt, verliert man auch etwas.“

So sind die Kakteen also im Modell entstanden, und ich glaube, in diesem Fall haben wir gar nicht lange gezögert, das war schnell entschieden.

Diese merkwürdige Welt sollte es sein. Und das war auch gut so, denn das Allerschrägste an diesem Abend war ja schon das Stück selber. Und dass wir es so rasch entschieden haben, war auch gut, weil ich wollte schon so fünfzig bis sechzig Stück haben – zwischen vier und sechs Meter hoch –, und dafür war es dann eigentlich auch schon wieder zu spät. Das Bild sollte aber stark sein, so wie Arizona.

Wim Wenders: War das eine Koproduktion?

Peter Pabst: Nein, das war einfach Wuppertal ... und dann haben die technische Leitung und die Werkstätten sich lange gesträubt, weil es so spät für sie war – das war inzwischen schon fast eine Tradition geworden –, bis schließlich der Leiter der Werkstätten – Leo Haase war das damals – sagte: „Wenn morgen Früh um sieben die ersten Zeichnungen beim Pförtner liegen, fang ich an.“ Ich hab dann über Nacht drei Kakteen gezeichnet, so, wie ich fand, dass sie sein sollten, und die Werkstätten haben sie mir als Muster gebaut, damit wir Erfahrungen machen und sie besprechen konnten. Die Muster waren aber zum Glück schon so gut, dass wir sie nehmen konnten. Inzwischen hatte ich die anderen gezeichnet und die Werkstätten haben weitere fünfzig Stück gebaut.

Wim Wenders: Aus was?

Peter Pabst: ... aus Holz, Stahl, Styropor und kaschierten Oberflächen, für das Theater ganz klassische Materialien. Ich habe ein sehr genaues plastisches Formempfinden und meine Bühnenbilder für Pinas Stücke sind ja fast alle große Skulpturen: Viktor, Ahnen, O Dido, Wiesenland, Rough Cut, Ten Chi oder Vollmond – bei allen bin ich in der Technik und in der Materialentscheidung immer sehr konservativ geblieben. Das hat einmal mit meinem Formempfinden zu tun, aber auch mit einem wunderbaren Freund und Theaterbildhauer, Herbert Rettig, mit dem ich alle diese Arbeiten realisiert habe.

Wim Wenders: Haben die Dinger Stacheln?

Peter Pabst: Da „piekst“ du aber in etwas rein! Bis dahin hatten sie keine Stacheln. Ich hatte immer gedacht, das ist aber blöd ...

Wim Wenders: ... ja eben ...

Peter Pabst: ... ein Kaktus ohne Stacheln ist ja nicht wirklich ein Kaktus. Aber Stacheln woraus? Also suchen. Und die Suche wurde wieder eines dieser wunderbaren Wuppertaler Erlebnisse ...

Wim Wenders: (Lacht.)

Peter Pabst: ... weil über Wuppertal immer so viel Hässliches geredet wird, langweilig, fade, nichts los und so ... das sieht vielleicht so aus an der Oberfläche, aber dahinter findest du immer irgendwelche Überraschungen. Ich bin also herumgefahren und habe nach irgendwas gesucht, was sich in Kakteenstacheln verwandeln ließe. Auf dieser Suche hat mich meistens der Leo Haase begleitet.

Der kannte viele der geheimen Ecken von Wuppertal und wir waren befreundet. Jedenfalls kamen wir irgendwann zu einem Platz – ich würde das heute nicht mehr finden, muss auf der anderen Seite vom Tal gewesen sein, Richtung Varresbeck oder so –, da standen unter Bäumen eine alte Fabrikationshalle und ein Bürogebäude, beides ganz klein, und da war eine Frau so Ende sechzig in einem geblümten Kittel mit grauen Wollhandschuhen, komisch, dass ich das heute noch weiß, Wollhandschuhen mit so abgeschnittenen Fingern. Das Ganze sah aus, als wenn du einen Film in den Dreißigerjahren drehen würdest. Zwei Männer, wie Lagerarbeiter, die hatten diese grauen langen Kittel an, Wollhandschuhe und eine Schiebermütze auf dem Kopf. Die machten Besen zum Straßenkehren ...

Wim Wenders: Ah ja!

Peter Pabst: ... und ich war natürlich interessiert an dem Material für die Borsten. Das konnte ich bei denen als Rohmaterial kaufen, etwa eineinhalb Meter lange Bündel aus Nylonstangen, circa einen bis eineinhalb Millimeter dick.

Wim Wenders: Das, was früher mal Reisig war, oder?

Peter Pabst: Das waren nun Nylonborsten ...

Wim Wenders: ... und die habt ihr reingesteckt.

Peter Pabst: Ja, aber nicht gleich. Erstens waren diese Nylonborsten so widerstandsfähig, dass ich sie zunächst gar nicht kaputt gekriegt habe. Musste sie ja in kurze Stücke zerschneiden für die Stacheln. Und zweitens, als ich in die Werkstätten kam und das Wort Stacheln nur aussprach, haben sie mich für total verrückt erklärt, da bin ich nur knapp einer Einweisung entgangen. Sie haben natürlich gleich verstanden, dass wir da über Abertausende von Stacheln geredet haben. Und dazu fehlte die Zeit.

Mir wurde klar, dass da nur ein Präzedenzfall helfen konnte. Ich habe mich am Abend versteckt und mich über Nacht ins Theater einschließen lassen. Dann habe ich eine Nacht lang gearbeitet und habe einen Kaktus mit Borsten versehen, also Löcher gebohrt und diese Stacheln da reingeleimt.

Wim Wenders: Richtig gebohrt?

Peter Pabst: Na ja, Löcher in den Kaktus reingepiekt und dann immer ein kleines Bündel Stacheln da reingesteckt. Ich dachte, wenn da am Morgen ein Kaktus mit Stacheln steht, gibt es keinen Weg zurück.

Das haben sie am nächsten Morgen um sieben auch sofort verstanden. So einen Krach habe ich selten gehabt in dem Theater. Und dann passierte eines der schönsten Theaterwunder in meiner ganzen Zeit ...

Wim Wenders: ... mich wundert nichts mehr.

Peter Pabst: Na ja, das Problem hatte sich herumgesprochen, und dann kamen irgendwann alle, nicht nur Handwerker, egal ob Schlosser, Schreiner, Maler, Bühnentechniker oder Beleuchter, sondern auch aus der Verwaltung und aus der Dramaturgie, alle. Wer immer zwanzig Minuten Zeit hatte, kam Stacheln reinstecken in diese Kakteen. Das ganze Theater fühlte sich zuständig und die Kakteen wurden immer stacheliger. Das war wirklich zauberhaft.

Wim Wenders: Die musstet ihr dann aber wie eure Augäpfel hüten, diese Kakteen?

Peter Pabst: Ja, das ist ein anderes Thema. Ich wünsche mir das sehr, dass sie entsprechend ihrer Kostbarkeit behandelt werden. Das sind ja wirklich Kostbarkeiten, materiell wie ideell.

Aber das war noch nicht das Ende. Ich fand dann die Stachelbüschel zu gerade ...

Wim Wenders: ... oh, was geht jetzt los!?

Peter Pabst: ... die sahen nicht wirklich echt aus, so gleich und parallel. Ich habe überlegt, was man da nun wieder machen kann, und dachte: vielleicht sind die hitzeempfindlich. Also hab ich mir so einen Heißluftfön besorgt, mit dem man sonst Lackfarbe abmacht. Und siehe da, in dem Strom der heißen Luft machten die Stacheln „pitsch“ und schossen in allen Richtungen auseinander.

Wim Wenders: Super.

Peter Pabst: Und dann hab ich stundenlang Kakteen gefönt – ein Kakteenfriseur!

Wim Wenders: Passt ebenfalls zur Schrägheit des Stückes.

Peter Pabst: Ja.

Wim Wenders: Wenn wir zum nächsten Stück gehen, hat’s danach richtig gerumst (lacht). Das war so ein weiteres ...

Peter Pabst: ... was war das nächste?

Wim Wenders: ... unmögliches Ding, weil dann in Palermo Palermo die Mauer einstürzte ... da wurdest du wahrscheinlich endgültig für verrückt erklärt.

Peter Pabst: Ja, na da wurde der Widerstand ernster ...

Wim Wenders: Habt ihr das statisch ergründet, das mit der Mauer? Wie kam das überhaupt dazu? Man schmeißt ja nicht so schnell mal ’ne Mauer um ...

Peter Pabst: ... ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Also das war im Herbst 1989.

Wim Wenders: Ah ja, da fielen ja einige Mauern um.

Peter Pabst: Was insofern ein Problem war, als niemandem mehr klarzumachen war, dass „unser Mauerfall“ nichts zu tun hatte mit dem in Berlin.

Wim Wenders: Klar.

Peter Pabst: Das war wirklich im Herbst 89! (Lacht.) Aber wir waren vierzehn Tage früher. Es war wieder eine Phase der Verzweiflung. Wir kamen nicht weiter. Pina war verzweifelt, ich war verzweifelt. Ich hatte schon viele Sachen für das neue Stück probiert, unter anderem einen blühenden Obstgarten. Es war alles sehr hübsch, aber eben auch nicht mehr. Das weiß man ja auch selber, dass etwas eigentlich nicht das ist, was es sein sollte. Also Pina und ich saßen alleine in der Lichtburg, in der Pause zwischen zwei Proben, und diese Lichtburg, die kennst du ja, ist ein ehemaliges Kino aus den Fünfzigerjahren.

Wim Wenders: Richtig, ja.

Peter Pabst: Und wie Kinos früher waren, in den Fünfzigerjahren, sind die Wände mit so gewellter Kunststofffolie verkleidet – Acella hieß das –, und in der Lichtburg ist diese Verkleidung an manchen Stellen inzwischen zerrissen, und dahinter sieht man das nackte Mauerwerk. Und in dieses Schweigen der Verzweiflung sagte Pina mit einem zaghaften Lächeln: „Guck mal, das sieht aus wie eine Mauer hinter einem Vorhang“ ... Schweigen ... vielleicht zehn Minuten lang ... Dann sagte ich: „Wir könnten ja ’ne Mauer machen.“ ... „Wie denn?“, fragte Pina nach weiteren zehn Minuten. Ich: „Wir können das Portal zumauern.“ ... Schließlich sagt sie: „Und wie sollen wir die wieder wegkriegen?“... Ich habe nachgedacht: „Wir können sie umschmeißen.“ Pina hat einen Moment überlegt, dann sagt sie: „Du, ich glaube, das mag ich nicht. Wenn ich an dieses Geräusch von dem Styropor denke, das da fällt, ich glaube, das mag ich nicht.“ ... Und dann habe ich gesagt: „Ich meine ’ne echte Mauer ...“ Und dann kam wieder ein langes Schweigen. Nach vier, fünf Minuten schaut mich Pina an und sagt: „Du bist verrückt!“

Wim Wenders: Ein Beckett-Stück, ja.

Peter Pabst: Es war ein Beckett-Stück ... das war die Geburt der Mauer von Palermo Palermo.

Wim Wenders: Das lässt du dir nicht gefallen, dass man dir was abschlägt?

Peter Pabst: Nein, lass ich mir nicht gefallen. Für die Mauer hab ich dann erst mal nach Material gesucht, nach Steinen, mit denen ich wirklich eine Mauer in einer vertretbaren Zeit aufbauen kann und so sicher zum Stehen kriege, dass man verantworten kann, wenn jemand anderes auf der Bühne in der Nähe ist. Dass man die Mauer nicht mit Backsteinen würde aufbauen können, war mir schon klar ...

Wim Wenders: ... waren das diese Hohlblocksteine?

Peter Pabst: Ja, damit hab ich Versuche gemacht. Ich habe ja auf dem Gebiet keinen Sachverstand. Ich weiß nichts von Steinen, von Festigkeit oder von Statik. Ich musste da einfach empirisch rangehen. Das heißt, ich hab mir verschiedene Arten von Steinen gekauft, und immer, wenn wir auf der Bühne Probe hatten, habe ich auf der Hinterbühne eine kleine Mauer aufgebaut, vielleicht drei Meter hoch, so hoch ich konnte mit einer Leiter, und wenn ich fertig war, habe ich den Kopf eingezogen und sie (lacht) mit der Hand umgeschmissen. Dabei hatte ich immer Angst, dass einer nach vorne runter- und mir auf den Kopf fällt. So eine Angst ist auch nützlich, denn da weiß man gleich wieder, dass man sich um dieses Problem kümmern muss. Bei diesen Kleinversuchen hab ich immer geschaut, wie sich die Steine verhalten, wie sie springen, was für einen Ton sie machen beim Aufschlag oder wie viele dabei kaputtgingen. Und so habe ich irgendwann mein Material gefunden.

Wim Wenders: Waren das diese gepressten Kügelchen?

Peter Pabst: Nein, nein, das war nicht Ytong. Die hab ich auch probiert, weil sie sehr schön leicht sind und fest. Aber für meinen Zweck nicht elastisch genug. Ytong ergab zu viel Bruch. Benutzt habe ich dann ein anderes Material. Das sind auch Hohlblocksteine, aber aus gepresster Holzwolle, die mit Zement getränkt wird. Die haben für diesen Zweck etwas ganz Wichtiges, die haben nämlich ein positives und negatives Profil an den Seiten. Sie verschränken sich ineinander. Das heißt, die Mauer steht erst einmal sicher, auch bevor sie auf dem Bau dann mit Zement vergossen wird. Was wir auf der Bühne natürlich nicht mehr gemacht haben.

Wim Wenders: Die sind ein bisschen leichter?

Peter Pabst: Nein, leider ein bisschen schwerer als die anderen. Die Hersteller haben mir immer eine Sonderproduktion gemacht mit mehr Zementanteil für größere Festigkeit.

Wim Wenders: Und wie habt ihr die Mauer dann umgeschubst?

Peter Pabst: Die Mauer durfte ja nicht nach vorne fallen, deshalb stand sie rechts und links eingekeilt in zwei Stabilisierungswinkeln, und schubsen konnte man die nicht mehr. Dazu war die zu schwer und stand auch zu fest. Die wird mit einer Seilwinde nach hinten gezogen. Das machen zwei Techniker auf der Unterbühne. Um den Fall der Mauer kontrollieren zu können, braucht es ein ausgeklügeltes System der Verteilung der Zugkraft auf die Mauer. Und die Techniker unten brauchen Ohropax.

Wim Wenders: Das rumpelt also richtig.

Und hat dann auch ein Statiker nachgeprüft, dass das dann nicht ...

Peter Pabst: Es haben alle nein gesagt, das vergesse ich nie. Als wir die Mauer zum ersten Mal aufgebaut haben, da standen wirklich alle da: die technische Leitung des Theaters, Gewerkschaft, Personalrat, Vertreter des Hochbauamtes und so weiter. Es war unglaublich. Die waren auf der Bühne und sagten alle nein. Das war ein Tag großer Einsamkeit. Ich war da irgendwie alleine und sagte immer nur ja, und die anderen sagten alle nein. Wir haben uns aber zu guter Letzt geeinigt und die Mauer dann fertig aufgebaut, bis zur vollen, ziemlich bedrohlich wirkenden Höhe. Während der Abendprobe hab ich Pina gefragt, ob wir die Mauer jetzt mal umwerfen sollen. Und sie hat gesagt ja.

Wim Wenders: Da hat dir das Herz geklopft, oder?

Peter Pabst: Da war ich schon nah am Herzinfarkt (lacht). Mein lieber Mann, hat mir das Herz geklopft! Das Problem in solchen Situationen ist, dass ich immer nur hoffen kann: „Hab ich genau genug gedacht?“ Erfahrungswerte sind nicht da und helfen kann einem auch keiner.

Das ist aber auch die Befriedigung.

Ich hab oft darüber nachgedacht, warum ich so einen Spaß daran habe, Bedenken zu widerlegen und die technischen Lösungen selbst zu finden. Ich glaube, ich trenne da zwei Aspekte meiner Arbeit als Bühnenbildner. Da ist erst mal der künstlerische Teil, der Entwurf. Der kommt mehr aus dem Bauch. Wenn ich dabei schon über technische Konsequenzen nachdenken würde, dann würde ich gleich einen solchen Schrecken kriegen, dass ich gar nicht mehr den Mut zum Träumen hätte. Zum Entwerfen muss die Fantasie frei sein. Das genieße ich. In dieser Phase habe ich auch Pina immer wieder das Blaue vom Himmel herunter versprochen, ohne zu wissen, wie das nun funktionieren kann. In dieser Haltung waren Pina und ich wieder fast identisch. Sie hat immer frei erfunden, ohne zu wissen, wie das alles zusammengehen soll. Irgendwie haben wir beide uns immer mit dem Rücken an die Wand gestellt. Das ist die Voraussetzung dafür, glaube ich, dass man die Kraft entwickelt, etwas zu verwirklichen, das unmöglich scheint. Und dafür brauche ich meinen Kopf. Der will ja auch etwas tun, und das muss er auch. Ich habe keinerlei Bildung in technischen, mechanischen oder physikalischen Dingen.

Als ich jung war, konnte ich solche Dinge gar nicht denken. Ich habe nicht mal das Abitur geschafft, bin aus der Schule geflogen, weil ich zu blöd war in allen naturwissenschaftlichen Fächern. Mathematik war nicht, Physik war nicht und Chemie war auch nicht.

Das hat sich viel später eingestellt. Heute bereitet mir dieses logische Denken große Freude. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht so viel wissen muss. Ich muss nur genau beobachten und logisch denken. Dann kannst du ein Problem auch genau analysieren. Und wenn du verstehst, was der Kern eines Problems ist, dann kriegst du auch raus, wie du es lösen kannst.

Wim Wenders: Ich kenne das von Filmarbeiten. Da kommt es auch oft darauf an, dass man versteht, warum was nicht geht.

Peter Pabst: Damit man es dann trotzdem machen kann.

Wim Wenders: Und im Theater ist das auch so?

Peter Pabst: Da ist es genauso.

Wim Wenders: In Palermo Palermo kommt – ganz selten bei Pina – sogar ein Vorhang vor, glaub ich ...

Peter Pabst: ... das ist der einzige und nur wegen der Mauer.

Wim Wenders: Warum wolltet ihr den Vorhang davor?

Peter Pabst: Weil wir eine Mauer hinter einem Vorhang haben wollten (lacht). Damit man die erst mal nicht sah. So war das ja mal in der Lichtburg geboren worden.

Wim Wenders: Ach so.

Peter Pabst: Also, wir haben uns den Luxus geleistet, das Pathos des aufgehenden Vorhangs. Das ist ja immer auf gewisse Weise ein feierlicher Moment im Theater – der Vorhang geht auf! Das heißt ja, eine Welt wird enthüllt, eine Geschichte beginnt, aber bei Palermo Palermo ging der Vorhang auf und es begann überhaupt nichts. Die Bühne war zugemauert!

Wim Wenders: Das Pathos hat euer Vorhang trotzdem.

Peter Pabst: Ja.

Wim Wenders: Und der Hund? Da gibt es doch auch einen Hund. Was war denn das für einer?

Peter Pabst: Na ja, ursprünglich war das der Hund von Jean, Jean Sasportes, der hatte einen Hund, der hieß Truia. Jean hatte ein Motorrad, eine 750er Honda, und kam aus Marokko. Und das Motorrad hatte vorne auf dem Tank ein Kissen, eine zusammengelegte Decke, aufgeschnallt und ...

Wim Wenders: ... da fuhr der Hund.

Peter Pabst: Genau, Jean setzte sich auf sein Motorrad, ein Pfiff, Truia machte einen Satz und saß auf seiner Decke. Und so fuhren die auch bis nach Marokko. Dieser Hund war unglaublich! Der war vollkommen verrückt und spielte am Anfang diese Rolle in Palermo Palermo.

Wim Wenders: Der hat auch richtig Anweisungen angenommen?

Peter Pabst: Der hat Regieanweisungen angenommen, der fraß gerne und liebte seinen Jean!

Wim Wenders: Mit dem nächsten Stück bist du zu den Feldern zurückgekehrt, aber diesmal hast du ein Schneefeld gemacht. Was ist das für ein Feld?

Peter Pabst: Das war so ein lange gehegter Traum. Jetzt kommen wir ja doch zu den Böden zurück, es ist ja doch eine Geschichte von Böden eigentlich.

Wim Wenders: Wir haben eine Weile lang den Boden der Tatsachen verlassen, jetzt sind wir wieder drauf.

Peter Pabst: Das gehörte zu den Bildern, die mir schon seit Jahren in meinem Kopf herumgegangen sind. Ich wollte schon lange eine Winterlandschaft machen, habe auch immer wieder daran rumgebastelt, aber irgendwie ist es nie was geworden – vielleicht auch, weil ich nicht wusste, woraus ich das machen sollte.

Und dann irgendwann habe ich gedacht: Salz! Ich habe mir Salz im Supermarkt gekauft, habe es in meinen Modellkasten schneien lassen, und es war gut.

Mir war schon klar, dass ich kein Kochsalz nehmen kann. Kochsalz ist aggressiv. Da rostet sofort die gesamte Bühnenmaschinerie und dann krieg ich wirklich Hausverbot. Aber das größere Problem waren die Tänzer. Die tanzen bei uns sehr oft mit nackten Füßen und die Füße sind ja immer geschunden und Kochsalz in den Wunden: das ist gemein.

Ich habe dann in der Apotheke ein neutrales Salz gefunden, das nicht ätzt. Bittersalz. Das kauft man so hundertgrammweise zur Verdauung ...

Wim Wenders: ... ist das so was Ähnliches wie Glaubersalz? Das nimmt man auch, um den Darm zu reinigen. Das kann man also gut vertragen.

Peter Pabst: Ähnlich.

Wim Wenders: Also das ist Bittersalz. Ist das apothekenpflichtig?

Peter Pabst: Nein, ich glaube nicht. Es ist nur sehr teuer. Ich habe es erst einmal gegessen, um zu sehen, wie sich das auf den Magen auswirkt, ob man dann sofort Durchfall kriegt. Weil sich die Tänzer ja darin auch wälzen und es möglicherweise schlucken würden und dann haben sie alle ein Problem. Es passierte aber nichts.

Und dann musste ich eigentlich nur noch den Weg zurückverfolgen von der Apotheke zur Saline, damit ich das bezahlen konnte. Es waren ungefähr zehn Tonnen, die ich da kalkuliert hatte, um sie den Tänzern unter die Füße zu schütten.

Und damit war erst mal die Schneelandschaft da. Das war schön, weil das Salz auch so geglitzert hat wie frischer Schnee in der Sonne. Und frischer Schnee knirscht unter den Füßen und das tat das Salz auch. Das war alles richtig gut.

Wim Wenders: Und das fiel direkt auf den Tanzboden?

Peter Pabst: Das wurde auf dem Tanzboden verteilt, ja.

Die Winterlandschaft war also da. Aber es gab da noch so viele andere Bilder, die Pina auch sehr mochte. Ich hatte schon mal nachgedacht über die Salzkristalle und darüber, dass viele Projektionsflächen eine kristalline Oberfläche haben. Aber Pina und Projektionen, das ging damals für mich noch nicht zusammen.

Doch einmal sagte sie ganz traurig: „Schade, dass wir nicht mehrere Bilder haben können. Aber man kann das ja nicht umbauen zwischen den Bildern.“ Und in diesem Moment habe ich (lacht), mit Entschuldigungen sozusagen vorbauend, sie dann ganz vorsichtig gefragt, ob sie sich vielleicht vorstellen könnte, dass wir die Bilder projizieren.

Und Pina konnte sich das vorstellen.

Das war für mich der eigentliche Anfang der Projektionen im Tanztheater. Der Winter wurde farbenfroh und manchmal richtig märchenhaft und auch absurd. Salz wurde zu Sand, Schnee wurde zur Wüste und manchmal blühten auch Blumen darin. Und dann war wieder Winter. Tänzerinnen liefen in bunten Sommerkleidern in tropischem Wald herum und ein paar Meter weiter fror Dominique Mercy zwischen verschneiten Birken.

Wim Wenders: Da haben die ja praktisch auf einer Leinwand gespielt.

Peter Pabst: Du hast total recht. Ich habe das zwar nie gedacht, aber genau so war es.

Wim Wenders: Das war also der Beginn eurer großen Projektionsphase.

Danach bist du erst mal von der Schneelandschaft in eine Mondlandschaft, nur dass da kein Raumschiff gestrandet ist, sondern ein Schiff.

Peter Pabst: War das vorher?

Wim Wenders: Das Stück mit dem Schiff, das war gleich danach, glaube ich.

Peter Pabst: Das Stück mit dem Schiff – ich erinnere mich gar nicht mehr, was wir uns da alles gedacht haben. Aber unter anderem hatte ich einen Artikel über den Aralsee gelesen. Bei dem sind durch Umweltveränderungen die Ufer bis zu sechzig Kilometer zurückgegangen. Die Schiffe sind aber alle liegen geblieben, wo sie waren. Auf dem Rückflug von Asien habe ich das auch einmal von oben sehen können. Das sah total verrückt aus und sehr traurig ... auch das, was ich dann als Bühnenbild gemacht habe.

Wim Wenders: Ein großes Scheitern ...?

Peter Pabst: Das hat was von Scheitern und von Qual. Ein Schiff will ja auf dem Wasser fahren.

Bei mir war das Schiff in einer Schräglage wie auf einem stürmischen Meer, wenn gerade eine riesige Welle unter dem Schiff hindurchläuft. Aber diese Welle war aus Sand und das Schiff war starr und still. Ich mochte das Modell sehr. Aber ich hab auch große Zweifel gehabt, weil dieses von allen meinen Bildern das Epischste war, das am meisten Erzählende. Und ich war gar nicht sicher, ob das gut war oder was da für ein Risiko drinsteckte. Pina hatte eine andere Angst. Die hatte – das hat sie mir später irgendwann gesagt – Angst, dass das zu sehr wie Der fliegende Holländer aussehen würde.

Wim Wenders: Oder Fellinis E la nave va?

Peter Pabst: Das hätte sie, glaube ich, nicht gestört. Sie hat wirklich Angst gehabt, dass es so aussehen könnte wie in der Oper. Nun bin ich doch ein totaler Bootsnarr und segele so gerne. Deswegen hab ich ihr nur gesagt: „Pina, ich kann dir nicht sagen, ob dieses Bild für dein Stück richtig sein wird. Ich kann dir nur eines versprechen: Wenn ich dir ein Schiff baue, dann sieht das nicht aus wie Der fliegende Holländer.“

Wim Wenders: Das war ja auch ein Dreimaster.

Peter Pabst: Klar, das auch. Ich habe mir dann alle Mühe gegeben, dass der Fischtrawler so realistisch wird, wie es nur geht.

Wim Wenders: Ist das ein halbes Schiff oder geht das?

Peter Pabst: Nach der Premiere hab ich zwei Kaufangebote gekriegt von zwei Ärzten. Die wollten es kaufen, wenn es abgespielt war. Ich hab heimlich gelacht, weil ich gedacht habe: Jungs, wenn ihr wüsstet, wie das unter Deck aussieht!

Wim Wenders: Also ein bisschen traurig war das Schiff schon und das hat dann gleich zu einem richtigen Trauerspiel geführt (lacht). Da liegt dann aber wirklich was Trauriges auf der Bühne. Ein karger Rest eines Gemäuers oder was ist das?

Peter Pabst: Nein, das ist eine Insel in Trauerspiel.

Wim Wenders: Liegt da nicht so ein Grundriss von einem komischen Gemäuer im Boden?

Peter Pabst: Nein, das ist die Form der Insel.

Wim Wenders: Ich kann mich aber erinnern, dass das aussieht, als ob man etwas ausgräbt und dann sieht man die Umrisse von einem Fundament.

Peter Pabst: Ein bisschen konnte man das so sehen, weil es war sozusagen das äußere Ufer und dann die Inselform ...

Wim Wenders: Das ist die Insel, von der wir am Anfang geredet haben, die sich bewegt hat?

Peter Pabst: Ja, ich hatte gedacht, vielleicht ist das schön, wenn ich den Tänzern einen Boden baue, der sich bewegt, eine Insel, die im Wasser schwimmt.

Wim Wenders: Und wie hast du das gemacht, dass die sich bewegt? Das waren doch immerhin über hundert Quadratmeter.

Peter Pabst: Gute hundert Quadratmeter. Ich wollte einfach ein Becken bauen, das Becken mit Wasser füllen und die Insel darauf schwimmen lassen. Das Pikante an dem Projekt war, dass ich nicht wusste, dass kurz vorher der Intendant im Schauspielhaus für eine Inszenierung auch Wasser benutzt hatte und sich darüber so mit dem Ordnungsamt und der Feuerwehr verkracht hatte, dass die erklärt haben: „Auf dieser Bühne kein Tropfen Wasser mehr!“

Und nach diesem Spruch kam ich an und hatte mir ausgerechnet, ich brauche 23 000 Liter! (Lacht.) Damit das Ding schwimmt. Da prallte erst mal was frontal aufeinander.

Als mir der Konflikt klar wurde, war mein erster Gedanke: „Die Feuerwehr muss mein Bühnenbild adoptieren!“ Ich hab also ein genaues Modell gebaut von dem, was ich mir vorstellte, habe es beleuchtet und fotografiert und mich mit dem Sicherheitschef von der Feuerwehr verabredet. Ob ich ihn treffen könnte. Ich habe meine Modellfotos vor ihm ausgebreitet und gesagt: „Das würde ich gerne machen. Ich weiß nur nicht, wie es geht, ich hab lang drüber nachgedacht, und es ist mir eigentlich nur ein Mensch eingefallen, der das wissen kann, und das sind Sie. Ich bin in Ihrer Hand, bitte helfen Sie mir!“

Wim Wenders: Wusste er, wie’s geht?

Peter Pabst: Na klar! Wir wussten es beide, aber wir mussten erst mal in einem Boot sitzen.

Wim Wenders: Hat er deine Idee adoptiert?

Peter Pabst: Er hat sich gefreut, dass ich zu ihm gekommen war, ist sofort mit mir losgegangen und hat mir gezeigt, was sie alles an Material haben und was sie machen können mit Wasser, hat mit mir diskutiert, wie das nun verwirklicht werden und was für Ausrüstung er mir dafür leihen kann.